今回は私の著書『スーパーマーケットの新潮流』の要点まとめを書いていきたいと思います。特にスーパー業界の現場に近いところで働いている方、働きたい方には是非知っておいていただきたい知見です。

本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで3回の転職に挑戦してきました。

✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職

地域生協(売上規模200億)から一部上場GMS(売上規模5000億)へ

全国トップレベルの惣菜売場で惣菜主任(チーフ)のスキルを獲得。

日本全国どこのスーパーでも働いていける”手に職”を得る。

✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職

一部上場GMSから県域No1シェアの食品SMへ

売場担当者から →バイヤー、店長、事業責任者へ

役職のステージアップに成功しました。

✅3度目は2024年49歳の今”ライフスタイル実現”転職

県域No1シェアの食品SMから

「家族(介護)」「趣味」「仕事」の3要素をバランスよく

実現できる、居住市No1シェアの地元密着型食品SMへ

これまでの専門性を活かし、生まれ育った地元への恩返しと

”単身赴任が無く70歳まで地元で働ける人生”にシフトしました。

タイプの違う4つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。

【X】https://twitter.com/masa_m2

2022年に業界知見をまとめた著書

「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

2024年にアラフィフ転職方法を解説した著書

「アラフィフ転職 完全ガイド」を出版しました。

プロローグ スーパーマーケットのビジネスモデル

スーパーマーケットは何故、商品を安く販売でき、利益をキチンと取ることができるのでしょうか?その原点は、約90年前、世界大恐慌の真っ只中、1930年のアメリカのニューヨークで起こった小売革命にありました。

1930年3月12日ニューヨーク州クイーンズに「キング・カレン」というお店がオープンしました。この店舗は現在至るスーパーマーケットの要素を取り入れた、それまでの古い小売業には無い革新的な店舗でした。

その特徴は、セルフサービスで現金払いと持ち帰り、一つの店舗で全てが揃うワンストップショッピング、無料駐車場というものでした。それまでの食品販売はグローサリーチェーンと呼ばれる対面形式の比較的小さな店舗でした。

創業者のマイケルカレンの価格戦略はごく単純で、300品目は原価で売り、200品目はプラス5パーセント、300品目はプラス15パーセント、300品目はプラス20パーセントの利益を付けて売るというもので、当時圧倒的支持を受け大成功を治めました。まさにスーパーマーケットとは恐慌の落とし子であり、新しい時代のイノベーション革命となりました。

現在のスーパーマーケットでは、通常マイケルカレンと同様の方式に加え、新聞折り込みチラシを使い、指定した特売品がその日だけ安い、次の日になったら価格が戻るという、ハイアンドロー価格戦略というビックリ価格方式で集客を行っています。

時代は更に進み、ハイアンドロー戦略からエブリデーロープライス戦略(全体的に安い)へ移行しているというのが最新の価格事情になります。ある特定のものだけ安いが他は高いでは、お客様は納得しないという価値観です。新聞を取っている世帯が劇的に減ってきており、チラシ情報が届きにくくなっているというのも要因です。

根源的で本質的な話ですが、ハイアンドロー戦略には、人手と経費が掛かります。まずチラシ作成、折り込み、配布費用。次に毎日の特売商品を商談し計画するバイヤーへの大きな負担。もっとも大きいのが各店舗で毎日チラシに合わせて発注をかけ、売場を作り、売れ残った商品を売り切ったり、元の売場に戻したり、プライスカードを付け替えたり、オープン前に済ませておかなくてはならない仕事が多くあります。

対してエブリデーロープライス戦略はそれらの費用が掛かりません。お客様が増える時間帯に合わせて商品を補充すれば良いだけです。これは、楽になったという事では無くコストが少なくなった分、値下げの原資を確保しながら、利益も確保できるという事になります。

オーケーやロピア、エブリイに代表されるこれらの新しいディスカウントスーパーは、チラシに頼らずとも圧倒的な安さで圧倒的な集客を実現しています。これらのディスカウントスーパーが普通のスーパーマーケットの隣に出店しお客様を奪っていくという事例が発生しています。競合ではなく、ディスカウントにとっては、お客様がすでに集まっていて、安さの違いを隣のスーパーとの比較で際立たせ、労をせずとも集客できるので、あえて隣に出店しているのです。

Chapter1 スーパーマーケットの分類法

スーパーマーケットの定義ですが、大きくスーパーマーケットは※経済産業省分類で

①総合スーパー

②食料品スーパー に分かれています。

次にドリルダウンしていくと、総合スーパーは

①SC(ショッピングセンター)例:イオンモール

②GMS(ジェネラルマーチャンダイズストア)例:昔のジャスコやダイエー

③SUC(スーパーセンター)例:コストコ、ドンキホーテ、トライアル、ダイレックス

に分かれます。

食品スーパーは

①小型SM(スーパーマーケット)例:昔ながらの町のスーパーマーケット

②DS(ディスカウントストア)例:大黒天物産のラムーやディオ

③先進SM(スーパーマーケット)例:ヤオコー、阪急オアシス、フレスタ、サンシャイン

④生鮮DS(ディスカウントストア)例:オーケー、ロピア、エブリイ

に分かれます。

Chapter2 どのスーパーマーケットがもっとも安いのか?

このチャプターでは、チャプター1の食品スーパーの①~④の分類別の価格偏差値を現地調査を行うことで明らかにしたいと思います。特に④については、ビジネスモデルが違うため、運営コストの低さをどれくらい価格に反映して、どれくらいの差があるのか?

食料品スーパーの①~④が競合する地区において、それぞれの価格調査を行いました。

調査した品目は、日本スーパーマーケットの販売統計調査に基づく7部門50アイテム。

商品はそれぞれのカテゴリーで地域で一番売れている商品をウレコン(ID-POS検索)で選定した。(一例:焼肉のタレ➡エバラ焼肉のタレなど)

~詳細なデータは、書籍に全て掲載しています~

【調査結果】

④の生鮮DSの価格を100とした場合、①小型SM117 ②DS105 ③先進SM107

価格偏差値は、①小型SM42.7 ②DS52.5 ③先進SM50.5 ④生鮮DS56.2

という結果となりました。

やはり、低価格提供をビジネスモデルの前提とする生鮮DSの価格は圧倒的に安く、集客ができる理由はやはり価格であることが数値的にも証明された。

Chapter3 スーパーマーケットのPB

これまでの日本のスーパーマーケット業界においての売れ筋は、TVコマーシャルで流れているNB(ナショナルブランド)が主流であり、これらを安く販売することで集客してきた歴史を持っています。(マヨネーズならキューピーなど)

しかし世界の潮流、日本の潮流を見ても、店舗ブランドで信用を獲得しオリジナル商品(PB:プライベートブランド)を販売することで低価格と利益の獲得を両立する事例が出てきています。仕入れ価格の高いNBでは売上は立っても利益を獲得することが難しいためです。

現在、ハードディスカウンターという名前に象徴される安さが売りのドイツのスーパーマーケットであるアルディとリドルは世界の小売業トップ10に入るまでに成長しました。これらの企業のメイン商材はPBで、その売上構成比は90%にも上ります。きちんと品質が担保されていればPBでも構わないという価値観を持った世代が増えてきたのも要因だと思いますが、昔は売れなかったPBが売れるようになり、その低価格=企業価値となっています。

Chapter4 コンビニ、ドラッグストアとの競合

終わりゆく小型SM(スーパーマーケット)が、その特徴を生かし進化した業態がコンビニエンスストアと言われています。ちょっと寄って、素早く食料品を買える近くの小型店は地域にとっては無くてはならない存在だからです。その中でも即食(弁当、サンドイッチ、スイーツ、挽き立てコーヒーなど)に特化しどこの企業よりも大きな投資をしてPB開発をして、日本中に張り巡らされたコンビニ物流網で日本全国どこでも高品質なこれらのPBを購入できるというのは、日本にとって大きな進化であると思います。

次に食品を取り扱うようになったドラッグストアですが、集客さえできれば利益率が高く商品単価も高く規制に守られている医薬品を販売することで利益を確保ができるビジネスモデルをもっている為、集客のための販促費として食品を安く販売できるということです。最近ではどんどん潰れて無くなっている個人店や百貨店の受け皿として利益率の高い化粧品もドラッグストアのメイン商材になってきています。

商売における利益率の高いドラッグストアは、販促費が使えるため、ポイント還元率が圧倒的に高く、100円購入で3ポイント還元が基本、5倍デーであれば、15ポイント還元(実質15%引き)という還元率になります。食品も安くポイント還元率の高いドラッグストアを利用しない手はありませんし、特に全国チェーンとなったドラッグコスモスの食品価格は圧倒的です。

しかし、野菜や魚、肉、惣菜、ベーカリーなどの生鮮食品や店内調理の惣菜などが無い為、スーパーマーケットの代替にはならないという事もまた事実です。

Chapter5 ネットスーパーの黒字化モデルと生協

2019年当時は、生鮮食品を取り扱うネットスーパー事業の黒字化への見通しが立たない中、業界紙においても「ネットスーパーは本当に儲かるのか?宅配「物流コストの厳しい現実(Diamond Online.2019.7.24)などの特集が組まれるなど、第三者からは冷ややかな目で見られているのが現状でした。

また日本には50年前からネットスーパーと類似する生協の共同購入という、生鮮食品を週に一度家庭に配達する事業が定着しており、生協の売上は3兆円を超え全国の世帯加入率は33%にも上っており、日本でのネットスーパーの最大の競合は生協であると考えられてきました。逆に生協があるからネットスーパーの拡大は難しいのではないかとも考えられていました。

そんな中、2020年コロナウィルスのパンデミックによってネットスーパーは120%、生協は114.9%とネットスーパーの成長率が生協の成長率を越える瞬間を迎えました。

コロナ禍でネットスーパーの需要が拡大したのを受け、今迄様子見であったローカルスーパーマーケットの大手もネットスーパーへの参入を始めました。(例:2021年6月広島最大の総合SMイズミがゆめデリバリー事業をスタート)

その真っ只中の2021年7月には、業界紙の食品商業7月号において「地方スーパーにおけるネットスーパー必勝法」という特集が組まれ、日本で初めてネットスーパー事業で黒字化を果たしたと言われていた三重県のスーパーサンシのビジネスモデルが紹介されました。

| あるべき姿 | 備考 |

|---|---|

| 店舗のバックルームを使い個人別パッキング | 今ある資産の有効利用 |

| 小商圏の配送エリアであること | 店舗から半径1kmが配送エリア(広げない) |

| 自社配送であること | 配送を委託すると赤字になる |

| 月会費525円で使い放題 | 配送料はサブスク設定を行う |

| 1会員あたり週2回の利用を目標にする | サブスクにすることにより実現可能となる |

目的としては、システム部門を持つスーパーサンシは、ネットスーパーに新たに取り組む企業に向けて自社のネットスーパーシステムを提供することでネットスーパーのプラットフォーマーに名乗りを上げるということでした。

~ここでネットスーパーと生協の宅配事業のビジネスモデルを徹底的に比較分析を行い、ネットスーパーと生協の宅配事業は直接競合していないという結論を導く(割愛)~

社会的な機能として、生協は生協事業を通じて助け合いの輪を広げる共助運動であり、COOP商品を開発し皆で利用することにより、子育て支援や福祉事業などの助け合いの輪を広げていく資金にするというモデルを持っているため、商品の半分以上はCOOP商品であり、平等を期すため、全会員一律で配達は一週間に一回です。

対してネットスーパーの社会的機能は買物代行なので、基本的にお客様が望む商品を販売し、お金を支払えば、週に何回でも利用できる仕組みとなっています。

結論としては、生協の宅配事業とネットスーパーは直接的に競合していないとなります。

※詳細は書籍内でご確認ください

エピローグ 未来のスーパーマーケット

これからのスーパーマーケットには技術革新による大きな変化が期待できます。AIを搭載した自動発注や無人レジなど、今よりも人が少なくても店舗が運営できるようになります。省人化が進み、スーパーマーケットの売上総利益の半分を占める人件費が減少するのに伴い、これまで赤字で運営が難しかったネットスーパーへの経費の付け替えが可能になります。

これまで解説してきたように、現在最強のスーパーマーケットである「生鮮DS」と黒字化モデルが公表されこれから拡大していく可能性が高まった「店舗型小商圏NS」これらの2つを組み合わせたSMが今後の最強のフォーマットであると予想されます。

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

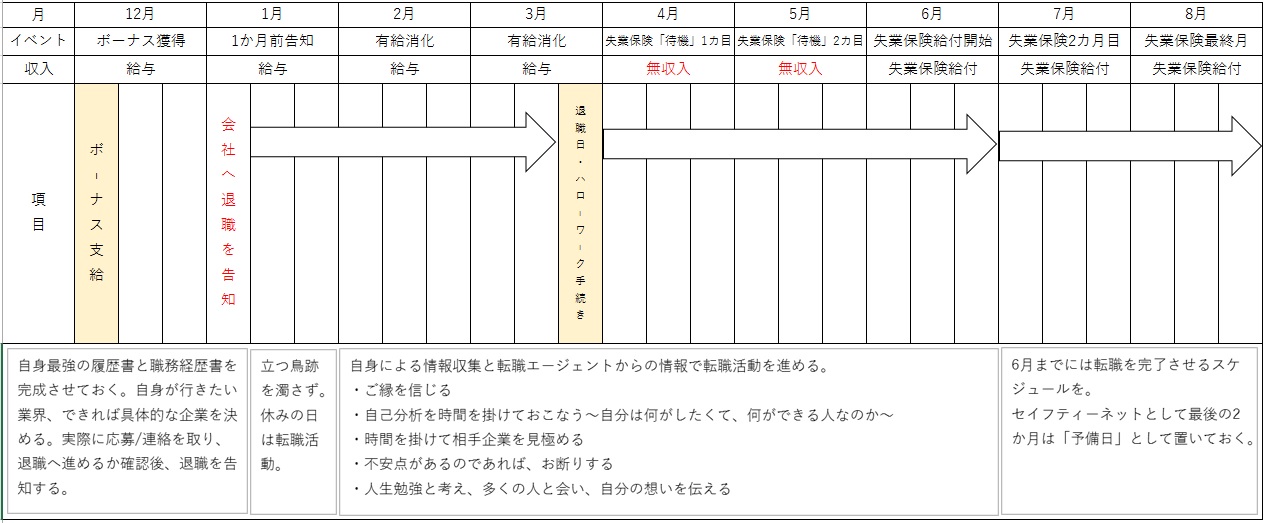

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

【中谷章宏さん紹介】~リーダー論の講演より~

↓ 「面接の達人」の内容を詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ