今回はスーパーなどの小売業への転職について解説していきます。

僕は28歳で妻と子供がいます。そのため安定した”正社員”の仕事を探しています。仕事内容としては、自分が働くことで誰かに喜んでもらえる仕事がしたくてサービス業を志望しています。資格はなく、これまで営業の仕事しかしたことがありませんが転職をすることはできますか?

本記事では、小売業、スーパーへの未経験転職という問題をスッキリと解決します。

本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで2回の転職に挑戦してきました。

✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職

地域生協から一部上場GMSへ

✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職

一部上場GMSから県域一番の食品SMへ

売場責任者(主任)→バイヤー、店長、事業責任者へ

タイプの違う3つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。

【Twitter】https://twitter.com/masa_m2

2022年に業界知見をまとめた著書

「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

それでは具体的にスーパーマーケット業界でどんな仕事をするのかについて解説します。小売業への転職がご自身に向いているか判断できると思います。

それでは始めましょう!

・・・と、その前に、まず転職を決断すると半年ほどの壮大な冒険が始まります。事前に転職活動のスケジュールがイメージできる記事を貼っておきます。宜しければご参考に。

未経験者からスーパーなどの小売業へ正社員として転職できますか?

ズバリ!未経験者でも正社員での転職は出来ます。

販売士やスーパーマーケット検定などの業界で有利な資格もありますが、持っていた方が比較的有利という程度で必須資格という訳ではありません。

しかし応募すれば誰でも入れる訳ではありませんし性格に対し向き不向きもあると思います。

家庭を持ち安定した生活を送りたい、そのために目の前の仕事に一生懸命に取り組むという覚悟を持っているというのが前提条件です。

逆に「週末・祝日・年末年始に必ず休みが欲しい」「朝早い時があるのは嫌だ」「転勤もしたくない」という方には向かないと思います。

「誰かに喜んでもらえる仕事をしたい方」や「チームで仕事するのが好きという方」「食に興味がある」という方には向いていると思いますので、是非チャレンジして欲しいです。

未経験で入社すると、どんな仕事をするのですか?

スーパーマーケットには店舗の仕事だけではなく色んな仕事がありますが、メインとなる仕事は店舗ですので、店舗での業務を解説したいと思います。

店舗での仕事(最初)は大きく3つ

①商品陳列・・・商品を発注し納品があった商品を売場に陳列します。どの商品をどのくらい(数量)販売していくのか?買い易く綺麗に見える売場作りを行います。②商品製造(加工)・・・生鮮食品(野菜、肉、魚)をカットしたり包装したりして書品を販売できる状態にします。惣菜や寿司、ベーカリーパンは製造して作り立てをお客様に提供します。

③レジ・・・お客様が購入した商品を清算したり、商品交換、返品、宅急便での配送などの手続きや様々なお客様相談の窓口業務を行います。

基本的には、この3つのどれかに配属されると思います。

配属部門で業務は異なりますが、①の業務は自動発注システムの登場、③はセルフレジやスマホを使った自動精算への移行期となっており省人化が進んでおり、配属は少なくなっている傾向です。

逆に②については外食から中食(お持ち帰りの食事)へ需要が移行しており、お客様の代わりに料理をしたり下ごしらえをしたりという需要は増えてきています。②に配属される方は年々増えています。

そして②の業務を担当することで専門家になることができます。こで獲得した知識やスキルは一生もので業界であれば同じことをしている為、多くの企業への転職が可能となります。

◆野菜や果物の鮮度を保つ方法や食べ方提案ができる専門家

◆お肉の塊を部位別にカットできる専門家

◆魚をさばき料理提案ができる専門家

◆業務用惣菜が調理できる専門家

◆パンを焼いたりサンドイッチを作ることができる専門家

店舗業務の昇進スパンと年収相場について

【標準的な店舗での昇進タイムスパン目安】

一般職(初心者)・・・2年間

▼

部門責任者(主任)・・・5年間 ▶バイヤーの道は分かれる

▼

副店長(係長)・・・3年間

▼

店長(課長)・・・10年以上

※副店長のタームで「バイヤー(商品仕入れ・商品開発)」になることも可能です。

※目安10年程度で真面目に一生懸命頑張れば店長になれます。(組織の上位10%に入る職位)

店舗業務以外の仕事とは

皆さんの中で今の会社が、デザイン印刷、販売促進(SNS関係含む)、情報システム、不動産・施設管理、人事総務(HRと呼ばれていますね)、食品メーカー、経理財務、物流のプロの方であれば、即戦力として店舗ではなく、以前の会社の延長で仕事をすることも可能だと思います。

昔は店舗で一括採用し希望や適正に応じて各部署に振り分けて育てるというジェネラリストの時代でしたが、今は外部から専門家を採用するスペシャリストの時代となってきています。

昔の様に一つの会社で家族の様にずっと働くというスタイルが変化してきていますので、外部からの転職にも対応している時代です。

働く部門(セクション)は選べますか?どんな部門がありますか?

基本的には最初は希望部門が選べないことが多いと思います。人員不足している部門、その人の面接での適性を見てという判断になると思いますが、様々な場面で希望を言うべきだと思います。(”希望がない”ということは”やりたいことがない”とみなされるからです)

食品小売業にはどんな種類がありますか?

これまでは、私が現在働いているスーパーマーケット業界についての話を進めてきましたが、その他、食品小売業を営んでいる業態を紹介します。

◆GMS・・・ショッピングモール(センター)、総合スーパーとも呼ばれています。食品~衣類~生活用品~外食までの直営を持っており、食品スーパーよりも取り扱い商品の幅が広いですが業務内容はほぼ同じです。選択できる部署は多いですが転勤も多いです。

◆コンビニエンスストア・・・皆様ご存知のコンビニです。フランチャイズが多いと思います。本社に入ると直営店を経験しエリアの数値責任者であるスーパーバイザーを担うことになると思います。(そんなに詳しくありません。すみません)

◆ドラッグストア・・・最近はドラッグも食品を販売しており、売場の半分以上はスーパーと同じです。薬剤師さんと一緒に仕事をする仕事です。薬の販売は薬事法という強固な法律で守られているのと同時に、医薬品知識の専門性が強く、他企業が参入しにくい業界です。薬について勉強し続ける必要があります。勉強が好きな方に向いていると思います。専門性は一番高いです。

◆生協・・・最後に私も所属していた生協です。生協と言えば「宅配」と連想される方も多いと思いますが、日本で一番食料品を宅配しているのは、amazonではなく生協です。特に県名が付いる○○○生協(例えば香川県であれば、香川生協)は、地域生協と言われ、生協法によって県域規制があり、県内でしか事業をすることができないので大きく成長することが出来ない反面、競争が発生しない環境であるため、経営的にも安定しているという特徴があります。

生協についてはこちらの記事を参考にしてみてください↓

基本的には、食品スーパー、ショッピングセンター、コンビニエンスストアは競合が多いですが、一度しっかりとしたスキルを身に付けると、働ける場所も企業も多く、何かがあっても転職をすることで働ける場所が確保できるという強さがあります。

ドラッグストアも安定性は高いですが、専門的な勉強をし続けていく覚悟が必要です。

生協は競合が無いので超安定していますが、独特の仕事で、他企業へスキルを持って転職というのが難しい(つぶしが効きません)組織ですので、特徴を知った上で入ると良いと思います。

業界の未来は明るいですか?→健全な企業を判断する視点4つ

『スーパーマーケットの新潮流~生鮮DSと小商圏店舗型NS登場によるSM業界の変革』

スーパーマーケットが到達している現在地につきましては、上記私の著書にまとめていますが、これまで50年程度、安定して拡大してきた食品小売業は人口減少により過当競争となっていく予想です。生き残れる企業と生き残れずM&Aされる企業がこれから多く出てくると思いますが、私はスーパーマーケットは下の4つの点で判断するのをおすすめします。

①商品の魅力が高いPB(プライベートブランド)を持ち、低価格にも対応できているスーパー

【理由】魅力が高いPBを持っていると、低価格と安定した収益を確保し、他社との差別化が可能である(自社を”選んで”来店してもらえる)。

②地域の中で一番集客しているスーパー(地域一番店)

【理由】食には地域性があり、それに対応できていることが一つ。また地域の皆様に一番愛されているスーパーが最終的には強いため。

③ネットスーパーを展開し、ある程度スケール(配送エリアが拡大)しているスーパー

【理由】赤字必須のネットスーパーを未来視点で投資できていること。次にスケールする難易度は非常に高いため、柔軟で高レベルの頭脳を持っている企業であると判断できるため。

④最新のセルフレジなど、省人の会計システムや機械を積極的に導入しているスーパー

【理由】財政的にも健全な投資ができており(財政的に厳しい企業はレジが確実に古い)、働く人が少なくなることをきちんと計算に入れている未来視点の運営が出来ているため。

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

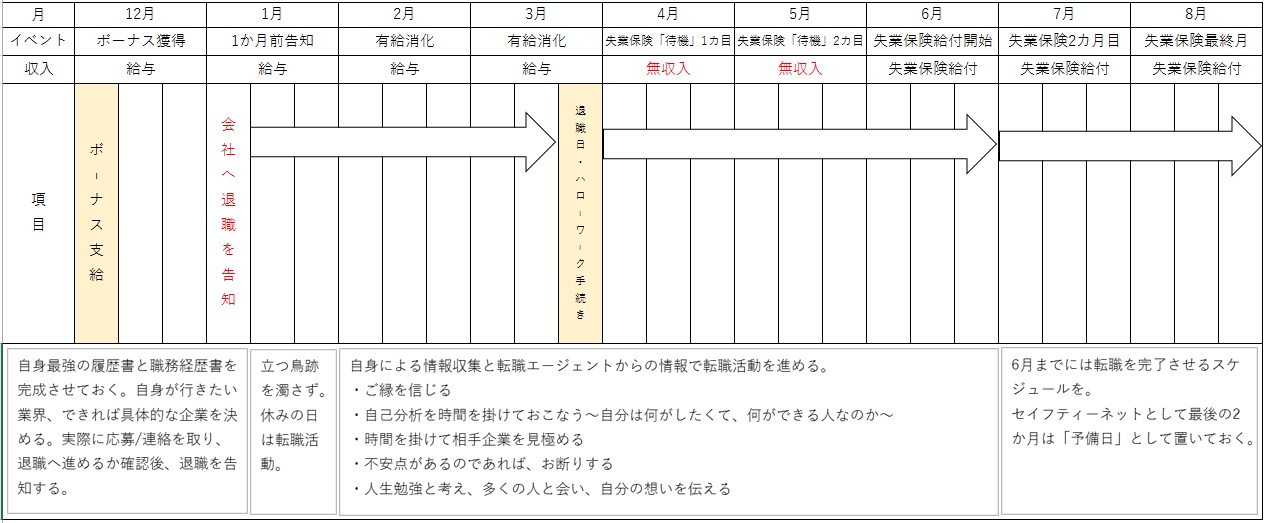

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

【中谷章宏さん紹介】~リーダー論の講演より~

↓ 「面接の達人」の内容を詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ