僕はスーパーマーケットで働きたいと思っているんですが、スーパーマーケットがどんなビジネスモデルで成り立っているのか知りたいです。教えてもらえませんか?

この記事では、そんな悩みに答えたいと思います。

本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで3回の転職に挑戦してきました。

✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職

地域生協(売上規模200億)から一部上場GMS(売上規模5000億)へ

全国トップレベルの惣菜売場で惣菜主任(チーフ)のスキルを獲得。

日本全国どこのスーパーでも働いていける”手に職”を得る。

✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職

一部上場GMSから県域No1シェアの食品SMへ

売場担当者から →バイヤー、店長、事業責任者へ

役職のステージアップに成功しました。

✅3度目は2024年49歳の今”ライフスタイル実現”転職

県域No1シェアの食品SMから

「家族(介護)」「趣味」「仕事」の3要素をバランスよく

実現できる、居住市No1シェアの地元密着型食品SMへ

これまでの専門性を活かし、生まれ育った地元への恩返しと

”単身赴任が無く70歳まで地元で働ける人生”にシフトしました。

タイプの違う4つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。

【X】https://twitter.com/masa_m2

2022年に業界知見をまとめた著書

「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

2024年にアラフィフ転職方法を解説した著書

「アラフィフ転職 完全ガイド」を出版しました。

そんな私がスーパーマーケットの具体的なビジネスモデルについて解説するシリーズです。

それでは本記事で取り扱う内容の紹介です。

スーパーマーケットの売上とコストそして最終的に残る利益はどのくらいなのか?そんなビジネスモデルをサクッと解説します。

それでは進めていきましょう!

スーパーマーケットのビジネスモデルにおける営業数値の解説

今回はHPで一般公表されている資料を使い、日本一のライフスタイル型(高鮮度・高品質・美味しさが特徴)のスーパーマーケットのヤオコーさんと日本一のディスカウントスーパー(驚きの安さが特徴)であるオーケーさんのリアル営業数値を比較しながら話を進めていきます。

本当は色んな要素が複雑に入っていますが、全て省いてシンプルに解説します。

用語解説【シンプル解説】

①売上高・・・レジを通った売上の合計

②売上総利益・・・売上高から仕入額を引いて残った利益。一般的には荒利益と呼ばれています。

③販売費・一般管理費・・・人件費やチラシ広告費、Web広告、商品の研究開発費、備品費、その他本社の運営費用など売上を作るために必要なコスト全部合計。

④営業外損益・・・店舗との営業と関係なく発生した利益や損益(土地や株の売買)

⑤経常利益・・・売上から全てのコスト、その他で発生した利益や損益まで差し引いて会社に残った利益のこと。⇦この利益の中から税金を納める。

| 2021年3月期(単位:百万円) | オーケー(A) | ヤオコー(B) | 差額(A-B) |

| 売上高 | 508,975 | 487,189 | 21,786 |

| 売上総利益(営業内利益含) | 111,931 | 144,575 | -32,644 |

| 売上総利益率 | 21.99% | 29.68% | -7.68% |

| 販売費・一般管理費 | 81,540 | 122,117 | -40,577 |

| 販売費・一般管理費率 | 16.02% | 25.07% | -9.05% |

| 営業利益 | 30,391 | 22,458 | 7,933 |

| 営業利益率 | 5.97% | 4.61% | 1.36% |

| 営業外損益 | 1,038 | -247 | 1,285 |

| 経常利益 | 31,429 | 22,211 | 9,218 |

| 経常利益率 | 6.17% | 4.56% | 1.62% |

| (出所)オーケー,ヤオコーWEBサイト資料より筆者作成 | |||

それでは上記一覧表を解説していきます。

スーパーマーケットで一番大切な項目は「売上高」ということを覚えておいてください。

そして、黄色マーカーが付いている「率」は「対象数値÷売上高」のことだと覚えてください。例えばオーケーさんの売上総利益率21.99%とは、オーケーさんの売上総利益が売上の21.99%である(売上が100万円の時、売上総利益が21万9900円)という意味になります。

オーケーさんの経常利益率6.17%とは、一年間でオーケーさんが売上高から全ての支払いをして最終的に残った利益が約314億円であるという意味です。

スーパーマーケットを経営している企業は沢山ありますが、上記の2社は日本の超優良スーパーであり、普通のスーパーマーケットの経常利益率は1~2%と言われています。つまり、スーパーマーケットの売上の99%は経費で消えてしまい、残るのは1%という薄利多売のビジネスモデルであることが分かります。

【上の表から分かること】

◆上の表から、ほぼ同じ売上規模の2社ですが、商品を安く販売しているはずのオーケーさんの方が最終利益(経常利益のこと)が多いという事実

◆売上総利益率(売上-原価)を見ると、オーケーさんは商品に約22%の利益を付けて販売、ヤオコーさんは商品に約30%の利益を付けて販売しているということ。単純計算ですが、

例えば200円で仕入れた同じ商品を、オーケーさんは256円で販売し、ヤオコーさんは285円で販売しているということになります。

◆安く販売しても、店舗にかける経費(人件費や広告販売費など)が掛かっていないので、結果として利益を生み出すビジネスモデルになっており、どんどん出店しても大丈夫ということになります。

※エリアが変わると経営が難しいと言われるスーパーマーケット業界において、来年、オーケーさんは関東から関西に進出されるそうです

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20221007/2000067111.html

集客方法の違いがコストダウンを生む(ハイ&ローからEDLPへ)

コストが低いということは、ただ単に少人数で店舗を運営しているということではありません。ポイントは集客方法とそれにまつわる店舗の仕事の違いです。

1章で、一番大切な指標は売上という話をしましたが、売上を作るには集客をする必要があります。つまり、お客さんが多く来ないと売上は作れないということです。閑古鳥が鳴いている店舗で、来店してくださったお客様に一生懸命商品を販売しても売上を作ることはできないからです。

集客には大きく2つの種類があります。

①ハイ&ロー集客・・・新聞折り込みチラシを作成し、日替り特価商品を設定。通常売価では有り得ない価格をその日だけ販売し次の日から価格を戻すことで、安さと集客を実現する昔ながらの方法です。

例えば、下のヤオコーさんのチラシ。対象店舗が記載されており60店舗程度で全店180店舗あるので、3タイプのチラシが存在すると想像できます。デザイン会社で3タイプのデザインを作成し別々に印刷、エリアごとに新聞店へのチラシ持ち込みと折り込み費用の発生。

店舗では、毎日特売商品が変わるので、特売の発注、開店までに売場の値段のチェック、プライスカードの付け替え、売場変更を毎日しなくてはなりません。

でも、毎日集客できるし、特売商品も限定○○個と設定したり、メーカーさんにチラシ掲載してあげるから安くしてと交渉できたり、毎日、価格を通常売価に戻すので、大変ですが利益を削らなくても安く見えて集客できる方法になります。

ハイ&ロー集客に対して・・・

②EDLP集客・・・EDLPとはエブリ・デイ・ロー・プライスの略で、毎日どの商品も安いという意味です。チラシで今日だけこの商品が安いではなく、毎日どれも安い。チラシを見て安ければ来るのではなく、いつでも来てくださいという集客方法です。主にディスカウントスーパーの手法となります。

下はオーケーさんのチラシですが店舗名は書いていません。下の方にベーカリーが無い店舗、惣菜が無い店舗は、、、などとの注意書きがありますが、まずチラシパターンが存在していません。そして恐らくですが、チラシデザインは作っていますが、ネット掲示と店舗掲示&置いているだけで新聞折り込みはしていないと推察されます。ディスカウントスーパーの集客力は通常のスーパーの1.5倍~2倍ありますので、必要のあるお客様だけにチラシを渡せればよいです。

そして店舗では日替り商品がないので、先ほど書いた日替わり特売にまつわる業務をする必要がなくなります。しかも特売日が無いので、毎日の販売数も一定になるのでAIを活用した自動発注が可能になり人員が少なくて済むはずです。しかもどの商品も安いので、お客様は満足している状態。

チラシデザインもシンプルでお金が掛かっていません。デザイン会社がまず不要です。新聞折り込みをしないので印刷枚数も少なくて良い、折り込み料も発生しない、あれやこれや売場を作って販促物で飾り付けて、期間が終わったから解体して次の売場を作るという一連の店舗業務が無い、店舗の必要人員は大きく削減できます。

未来の集客方法とは?

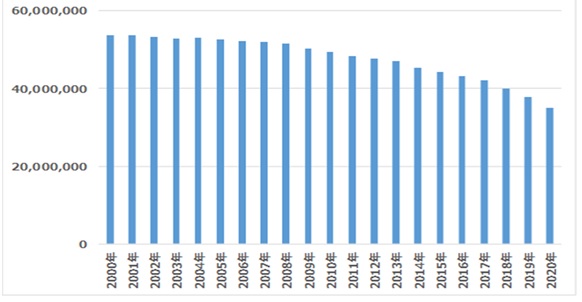

外部環境を見ていくと、新聞を取っている人は年々少なくなっています。特にこの20年を観てみると上の表(新聞協会発表資料を抜粋)にあるように、1500万部減少しています。スマホが普及した昨今では、若い人は特に新聞離れが進んでいる状況です。

それでは、これからの集客方法はどうなっていくのでしょうか?

現在日本の有力スーパーでも実験が始まっていますが(ヤオコーさんのディスカウント店舗「フーディアム」など)、ハイ&ロー集客からEDLP集客へのシフトが起こっています。

日本の人口減少も相まって店舗で働く人を確保するのが難しい時代になりました。コンビニ業界では夜間に閉める店舗も出てきています。昭和の高度成長期から平成の世に出来た流通の常識がことごとく終わろうとしています。

新聞を取る人が少なくなった時代に新聞折り込み広告を未来永劫戦略として採り入れることはリスクが高いです。今はシニアの新聞購読率が高いので良いですが、あと10年もすれば新聞折り込みは効果が無くなっていくと予想されています。

いよいよ時代はEDLP集客で少人数店舗運営になっていきますが、EDLP集客をするには「あの店は安いよね~」という地域住民の共通イメージを作って行く必要があります。今までスーパーマーケットのハイ&ロー集客でずーとやってきたスーパーのイメージ変更は難しいでしょう。

既存スーパーからディスカウントスーパーへのモデルチェンジはこれまで失敗している事例が多いですし、特売の仕事がいきなり無くなったら、本社も店舗も困る人が沢山でるからでもあります。さてどうなっていくのでしょうか?

まとめ

私はこれからのスーパーの主流は2分化され、やはり高鮮度、高品質、美味しさを提供するライフスタイル型スーパーと、圧倒的に価格が安いEDLPのディスカウントスーパーに集約されると思います。

ライフスタイル型のスーパーの人気は一定落ちないと思いますが、日本人の所得が下がる中、主流はEDLPディスカウントスーパーになるはずです。この記事の一番最初の営業数値にあるように商品を圧倒的に安く販売しても、集客を成功させ低コストで店舗運営した方が最終利益を残せるビジネスモデルが確立できていることが証明しているからです。

これは昭和に起こったダイエーの流通革命に対して令和に起きるオーケーの流通革命になるのかもしれません。

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

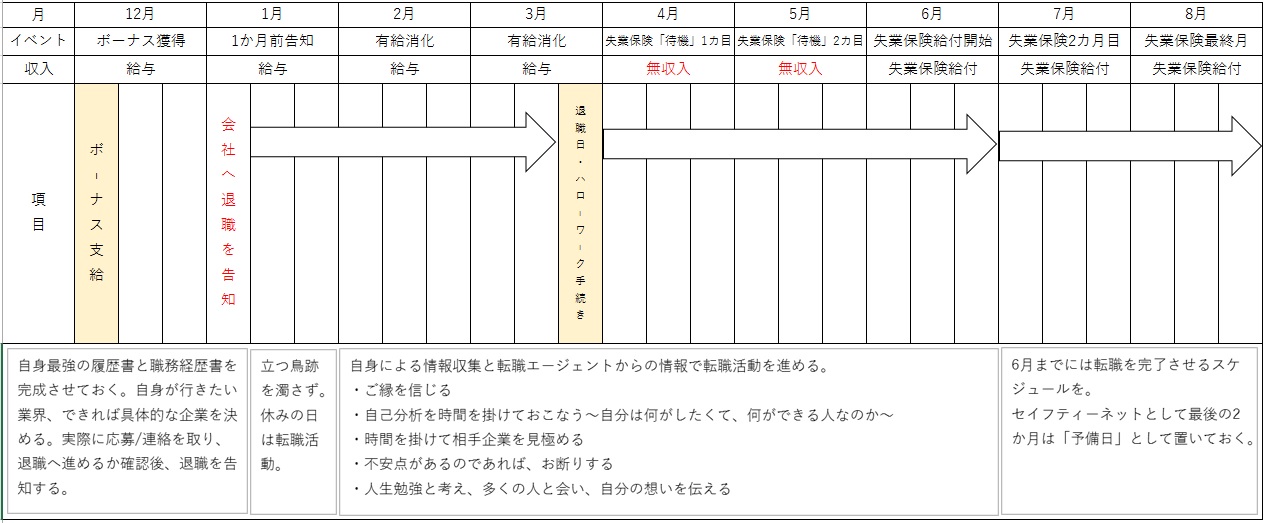

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

【中谷章宏さん紹介】~リーダー論の講演より~

↓ 「面接の達人」の内容を詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ