今回は、私も大学時代から著書を読み勉強させていただいている大前研一さんの新書「デジタル小売革命」の解説をしたいと思います。

この本では、実際にデジタルを活用し成功しているリアルビジネスの事例を詳細に紹介する内容になっているのですが、今回は、その中でも私が唸った2本の紹介をしたいと思います。

良質なインプットになると思います。それではどうぞ!

「料理人向けEC」のラストワンマイルを変革する

116-189ページ

【社名】八面六臂(はちめんろっぴ)株式会社

松田雅也 代表取締役 京都大学法学部卒業後,UFJ銀行,

ベンチャーキャピタルを経て起業

【コンセプト】good food ,good life.

【ビジネス】豊洲市場や大田市場に加えて全国各地の産地市場や生産者、商社から仕入れた食材をお値ごろ価格で中小飲食店へ販売。配送は100%自社物流。

【ターゲット】規格がそろった加工済の商品を欲する外食チェーンではなく、旬やこだわりのある属人的な食材を属人的なシェフに向けて販売。

【事業展開エリア】中小飲食店が集中している一都三県・一部香港

【業界状況】中小飲食店への卸は、属人的な中小食品納入業者が個店別の属人的な営業を展開しており、薄利であり効率化が難しい業界であった。またスマホの普及によって皆が知っているチェーン店ではなく特徴がある(Ex,旬の素材を安くて美味しく提供)個人店を食べログなどの評価サイトを通じて訪れる時代になっており、チェーン店から中小飲食店へのシフトは今後ますます進むと予測される。

【人員】正社員15名、アルバイト約30名、契約ドライバー30名の組織

【考え方】ビジネスである以上、「お金を使って、お金を効率的に稼ぐこと」つまるところお金をどう集めてきて、どこにどう使い、どれくらいのパフォーマンスを上げるか計画し、その後定点観測しながら、うまくいかないところがあったらチューニングしていくことが大切。なのでお金を使う活動については全てにおいて指標を決め、計測する仕組みを作る必要がある。

例えば商品を仕入れるバイヤーには大きな業務権限があるが、その一方でどういった期間にどういった数値結果を出すのかについて細かく目標設定されており、その数値は日時、週次、月次で全社的なダッシュボードを通じてリアルタイムで共有されている。

またピッキングなどのアルバイト業務に関しても業務内容に応じてパフォーマンスの目標設定や数値管理のルールが決められており可視化できるようになっている。例えば月に三度遅刻欠勤したら即、雇用を打ち切る、またピッキングスピードがログで計測できるようになっており、一定の速度でないと雇用の更新はしないとルール化されている。

投資をしたら⇒「売上が上がるのか?」「原価率が下がるのか?」「それを何年で回収できるのか?」を計測できるシステムを用意し、それらがキチンと動いているかについてチェックし続けることが何より大事である。

【決済管理】10年以上にわたる飲食店との取引実績を背景に、株式会社ラクーンと提携し中小飲食店向けの独自決裁インフラを構築し、売掛債権を金融市場にバルクで売却する仕組みを導入。資金効率が極めて高い貸借対照表となる。

【ロジスティクス】「集荷」「フルフィルメント」「配送」が領域。配送に関しては既存の宅配業者が不得手とする「水回り品を含む即日クール便」の配送網を自社で構築している。いかに安くて良い商品でも配送コストが高く、納品が遅ければ選ばれることはない。中小飲食店および食料品という領域を絞り、配送エリアを絞ることで配送時間や配送コストを管理することができるようになった。

「フルフィルメント」についても鮮魚などの水が出る商品のフルフィルメントセンターは少なく、自社運営にすることでコスト管理だけでなく商品品質や品ぞろえを事業上の優位性を確立している。

【システム開発】物販に伴う「仕入」「販売」「お届け」「決済」で発生するオペレーションをいかに効率的に処理するかという点で、人手をかけずに大量の情報を早く正確に処理することで事業構造コストを安く抑え、商品価格を合理的に安く設定し、更なる顧客を獲得していくサイクルの為にはシステム開発が不可欠。EC販売サイト、顧客管理、商品データベース、入出荷管理、決済管理、配送管理、マーケティングシステム、従業員管理システムを自社に最も適した形で開発。

【マーケティング】既存企業は営業職を顧客の増加に合わせて、セールスドライバーという固定費を積み上げながら、従業員の離職や採用と言った悩ましい管理コストも対応を迫られた経営をしてきたが、それをECサイトに限定したことで商品を安く提供しており、追い風となっている。

中小企業でIT化が進まない理由として、システムの中に1%でもアナログが混入するとアナログになる性質がある。FAXを全てやめることで一部のお客様を切り捨てる事ができるのか?ということ。IT化によるデメリットとメリットを天秤にかけIT化をするべきであるが、中小企業では判断ができず、完全IT化が難しい所以である。つまるところ中小企業のIT化が進まない理由は上記のようなFAXのお客様を切り捨てたり、それによって発生する不要な人員の切り捨ての経営判断を社員まかせにしている最高責任者の社長が実行していないことに原因があると考えている。

【今後】中小飲食店への物販をしていると、料理人の良し悪しは割と的確に判断でき、「この店は潰れるな」ということはすぐに分かるし、逆に「この人が店をやれば流行る」ということもわかる。ただいい料理人でもお金が無いと「腕はいいけど、結局雇われ料理人」で終わってしまう人も少なくない。なので、そのような人に開業資金を融資し食材を買ってもらうビジネスを考えており、「流通」の上に「人材」「金融」という事業の柱を立てようとしている。エリアは国内は拡大せず、次は海外であると考えている。

「定額住み放題」でつくる新しいライフスタイル

312-336ページ

【社名】株式会社アドレス

佐別当隆志 代表取締役社長 株式会社ガイアックス入社,

一般社団法人シェアリングエコノミー協会を設立し事務局長就任,

株式会社アドレスを設立

【前身イベントのコンセプト】

21世紀の参勤交代プロジェクト・・21世紀型の参勤交代は東京の人が地方に行く

【考え方】都心には多拠点生活をしたい人が一定数おり、方や地方には空き家が沢山ある。この2つをマッチングさせ多拠点生活ができるシェアハウスのようなスペースをつくり、定額制で全国どこでも住み放題のサービスが事業モデルである。

※人口が少ない地方だけで完結するシェアリングは難しいが地域と都心、地域と海外のシェアリングサービスの成功事例は存在する事例もある

古民家がある、里山の暮らしが体験できる、職人と触れ合える、このような地域は大抵田舎で少子高齢化が進み空き家率が高い。しかしそんなところなら住んでみたいという人は多く存在する。これまで住宅の領域にはイノベーションがほとんど起こっておらず、たいてい1人・1住所であり、場所に縛られた生き方が普通であった。しかし現代のテクノロジーを使えばかなりの低コストで多拠点生活が可能になる。だからイノベーションを必ず起こせると考えている。

このビジネスモデルは地方への定住と地方への短期的宿泊(旅行)の中間の「旅行以上定住未満」という領域で、関係人口を増やしていくことが目的である。具体的には都心から入ってくる人はボランティアや生産活動を通じてその地域住民の中に入っていく。さらに物件はリノベーションを行い、品質の高いマネジメントをして、都会の女性でも楽しく暮らせる住環境を提供している。

【事業環境・社会変化】日本には現在800万戸の空き家があり、このままいけば10年後には2000万戸になると言われている。日本では85%の人が新築の家を購入するが、欧米では15%以下である。ほとんどが中古物件をリノベーションして住んでいる。日本では「無償でもいいから家を手放したい」という人が多く、当社ではそのような物件を安く購入し提供する計画である。

近年テレワークを導入する企業が増えており、会社に毎日出社せず地方で仕事ができる時代はそこまで来ている。また最近の若者はシェアリングに抵抗がなく「所有するよりシェアした方が、選択機会や可能性が増える」と考えている。また2035年には移動しながら生活するデジタルノマドが10億人に達すると言われており、家を所有する時代は終わりつつある。

【ビジネスモデル】アドレスが個人から物件を借り受け、家具や家電を揃え、保険にも入ってサブスクリプションで提供するC2B2Cモデル。

月4万円で全国住み放題というキャッチコピーと共に提供しているのはハードも大切だが、コミュニティーを提供する比重が高い。全国に「おかえり」「ただいま」と言い合える友達がいる、一緒に仕事をするパートナーがいる、そういう分散型ネットワークの共同体をつくりたい。

【アドレスコミュニティーの要:家守】アドレスではその地域の物件に「家守(やもり)」と呼ばれる管理者を付けており、地域住民と会員のハブ役になっている。家守は地域のこともよく分かって、なおかつ地域をより良くしていきたいと思っているホスピタリティーの高い人。そういう家守が居るから新しく入ってきた人も、地域の中にスッと入っていける。

【アドレスの仕組み】アドレスの利用者は会員。最低利用期間は3か月で基本は1年間の賃貸借契約であり、短期宿泊者は利用できない。会員登録時には公的書類で本人確認、反社チェック、オンライン面談も実施。地域の人にも審査の通過と一定期間利用の会員の方が安心感がある。また問題発生時には家守に相談でき、会社がきちんと仲介し、保険にも入っているということで地域の方に理解して頂きやすくなっている。

それから1施設の個室の連続予約は1週間まで、予約の上限日数は1物件当たり2週間までとしており、人気物件を一人の人が使い続けるのは好ましくないと考え、仕組み化されている。

【未来ビジョン】人々が都心と地方、両方に暮らす分散型の共同体を日本中につくりたいという想いがあり、具体的には2030年に100万会員と20万物件というビジョンを掲げている。100万人が移動型の生活をするようになると法制度から年金の在り方まで変わってくるはずである。20万物件といっても空き家になる2000万物件の1%なので、無理ではないと考えている。

【引用】

大前研一(2021)「デジタル小売り革命」株式会社プレジデント社

パート1 第六章「料理人向けEC」ラストワンマイルを変革する 松田雅也

パート2 第五章「定額住み放題」でつくる新しいライフスタイル 佐別当隆志

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

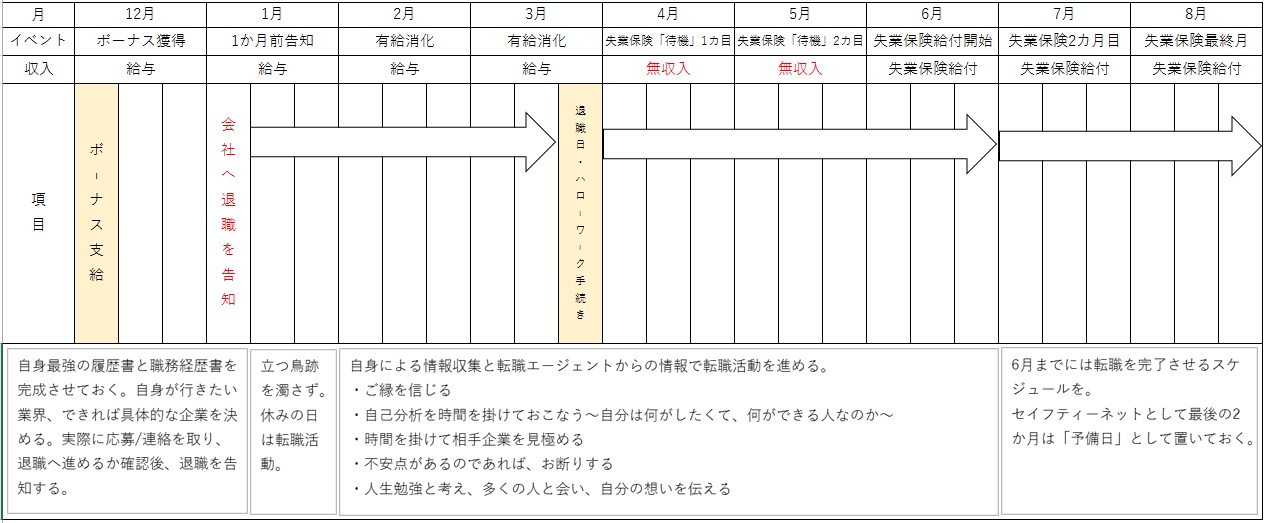

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

↓ 内容を詳しく知りたい方はコチラの記事からどうぞ!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」 20代向け

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」 20代向け

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

”転職業界の老舗”安定感で選べば「パソナ」 30代以上の方向け

こちらも転職が成功したら企業からパソナへ報酬が支払われる仕組みとなっており

利用者は”完全無料”です(2022年10月現在)。

【外部からの評価も高い】

◆オリコン満足度調査2022年・転職エージェント4年連続No1

◆過去46万人の転職成功実績

![]() 大手総合型転職エージェント【パソナキャリア】

大手総合型転職エージェント【パソナキャリア】

動かずに後悔する前に、今すぐ動いて転職の成功を勝ち取りましょう!

↓ 私の実際に経験したスーパーマーケット転職物語はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ