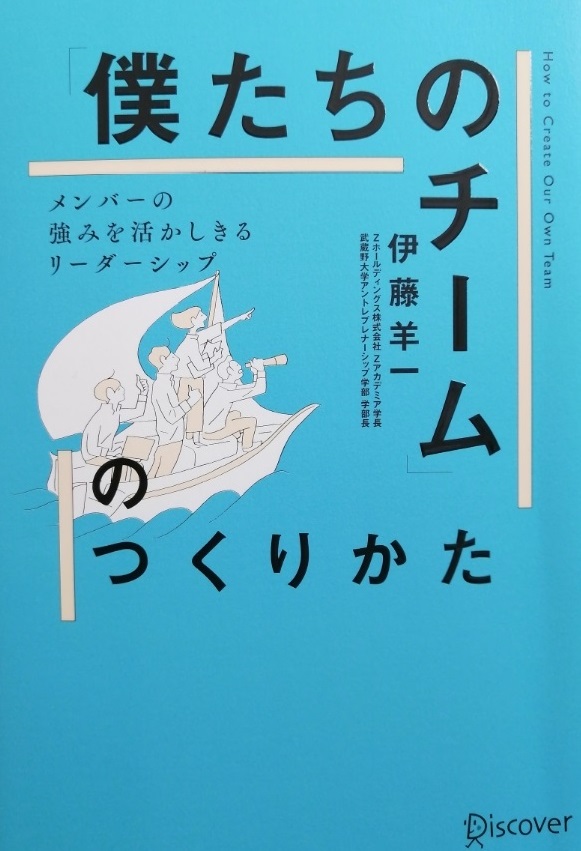

今回は、仕事の中で必ずぶち当たる問題。チームビルディングについての知見が獲得できる『伊藤洋一著 僕たちのチームのつくりかた』の”要点まとめ”を書いていきます。

著者は武蔵野大学アントレプレナーシップ学部長、Zホールディングス株式会社Zホールディングアカデミア学長で有名な伊藤洋一さんです。

私もしっかりと学び、自分のチームビルディングに役立てていきたいと思います。皆さんも是非ご購入ください。それではどうそ。

序章 リーダーの最優先事項は「メンバー一人ひとり強みを活かしきること」

そもそもチームの目標がチームメンバーの一人ひとりの中で消化され「自分は今期、何を実現しなければいけないのか」を皆が明確に認識できているだろうか?

またチームはいろんな人が集まっているから、合うひとも合わない人もいる。性格や主張のちょっとしたズレが広がり「あの人と一緒に仕事はできない!」という状態になってはいないだろうか?

あるいはチームメンバー間でモチベーションに温度差があり困っているということはないだろうか?

1on1で話してみても

・「別に」と斜に構えた反応

・表向きは良いが行動が伴わない、裏で愚痴を言う

・言い訳が多く、改善する気が無い

というメンバーはいないだろうか?結果としてチームリーダーはネガティブメンバー対策に追われ全体像が見えなくなったりする。なぜそのメンバーがネガティブになっているのかその背景や要因に気づけているだろうか?

このようにリーダーの悩みは尽きない。改めて申し上げるならば、それらの問題に向き合うことはすべてリーダーの仕事だ。これらを解決せずしてリーダーシップもマネジメントもない。

大変なのはわかるが、こうした状況を乗り越える為に必要なのは

「志」と「チームをゴールへ導くアクション」だ。

「志」とは「自分は何を成し遂げたいか、今の会社や組織になぜ自分は参加しているのか?」とあらゆる要件はあるが、リーダは自分がそこにいる理由を主体的に捉えていこう。

・ひとつめ「自分はどうしたいのか」というリーダーの主体性がメンバーを動かす

・ふたつめ「自分がチームにこうあって欲しい状態」の想いがあると、あらゆる意思決定の際に想いを反映することができる

志しに基づく判断を重ねていくと志の実現に近づく。一つひとつの意思決定に悩まなくなっていく。軸が明確だから後悔も少なくなる。

・みっつめ「志を持つと仕事が楽しくなる」つらいことも「志のためなら仕方が無いな」と思えるからである。

志をどう育めばよいか?まずは人生の振り返りだ。

これまで自分は何に心が躍り何をするとつらかったのか?これまでの人生を振り返りながら改めて自分が何をしたいのか考えてみる機会を持つとよい。

そして日々の活動の振り返りを通じて志を育んでいく。今日の仕事を振り返り「良かった」「つらかった」などと考えてみる。で、それはなぜ良かったのか?なぜつらかったのか?考えてみる。実行しながら振り返り、また実行して振り返るというサイクルを回す。

リーダーの役割はチームをゴールに導くこと。リーダーひとりで実現するのではなく、その仕組みや環境をつくり日々の働きかけを行いながらチームメンバーのモチベーションを上げチーム一丸となり実現していく。

つまりリーダーがはたらきかける3要素としては「①ゴール(ゴールを設定しチームに共有)」「②導く(プロセスを明確にする)」「③チーム(チームの力を最大化する)」である。

特に③は「放任主義」という名の「放置」で何もしないリーダーがどれだけ多いか!!それではダメでゴールとプロセスを提示されただけでは人は疲弊していく。それぞれが勝手に動くのではなく進歩のサイクルを回す、メンバーが成長することでチームとして目標に向かっていく環境を作る必要がある。

そのために「心理的安全性が確保されている」すなわち「言いたいことが言い合える環境」をつくることその上でメンバー一人ひとりの才能と情熱を解き放つのがチームリーダーの仕事である。

メンバー一人ひとりに働きかけるのはチームリーダーだ。なぜならチームリーダーこそがメンバー一人ひとりの事を一番よく認識しているからだ。

1章 個々の強みを活かすチームの「フラットな場」

チームはメンバー一人ひとりが主人公である

これを強く意識しておきたい。メンバー一人ひとり主体性を持ってアクションできているチームは強い。やらされ仕事でロボットの様に働かされているチームだとパフォーマンスが出ない。

その為に肩書や年次に関係なく言いたいことが言い合える「フラットな場」を作りたい。

現代の商品やサービスには、

「新しい価値」が求められるし「なぜそれをやるのか?という意味(パーパス)」も問われる社会となった。単に便利にするだけではなく「人々の幸福(Well-being)に貢献しているか?」と問われるようになった。数値で計測できる正解がない尺度。その価値観は一人ひとりの頭の中、心の感じ方がより重要になってくる。

これまでの日本型タテの社会からフラットなヨコの社会への変化が求められる。

一人ひとりが主体的に考え言いたい事を言え、それが受け入れられることによってチームが成果をだしていく社会になってきたのである。

VUCA※と呼ばれる複雑な現代社会において、チームは何でも知っているリーダーが一人で正しいプロセスを導くほど簡単なものではなくなった。正しいプロセス、正しい勝ち筋は皆で作って行くのだ。

※Voliatility変動性 Uncertainty不確実性 Complexity複雑性 Ambiguity曖昧性

フラットなチームにおけるリーダーの役割とは何か?正解をみんなで見つけていくのだから「指導する」のではなくメンバー一人ひとりが成果を出すべくサポートするファシリテーターである。会議や1on1でメンバー一人ひとりの想いを引き出し何に心が躍るのか感じ取ってもらい本人が成長するサポートをしていく。メンバーの才能と情熱を解き放てばチームのエネルギー総量は大きくなっていく。それが成果への道筋だ。

その為に必要なこと

①環境作り・・・心理的安全性のある職場環境を作る。つぎに「言いたいことが言い合えること」これは気楽にいることができる生ぬるい場所ではなく、相手がリーダーだろうが先輩だろうが自分の意見をしっかりと主張できることだ。まずはそれぞれのメンバーがお互いにリスペクトしている場所にしよう。言いたい事は主張でき時には耳の痛い話もしなければならないが、それでもお互いの信頼関係が崩れないそんなチームである。

会議では何も言わず後で反対意見を裏で言うというのは、心理的安全性が確保できていない状態である。

②チームメンバー一人ひとりの才能と情熱を解き放つ・・・メンバーには元々持っている才能があり、その人なりの強みがある。その才能を解き放つのはリーダーの仕事だ。人事部の仕事ではない。チームリーダーの仕事は一人ひとりに目を向け一人ひとりの強みを引き出し活かすことである。

具体的には「メンバーに自分の課題を言語化し認識してもらう」主体はメンバーだ。

リーダーはただただメンバー一人ひとりに向き合い寄り添うことだ。

特に気が合わないメンバーとの状況を解決するには「沢山話す」しかない。たくさん話せばほぼ100%関係は改善する。

リーダーはメンバーのことを良く知ろう。どんな仕事が好みでどんな仕事が好みで無いのか?キャリアについてどう思っているのか?そもそもどんな人生観をもっているのか?仕事以外の興味関心はどうか?など知っておきたい。逆に自分のことを知ってもらうことも大切だ。お互いによく知っていればいい関係になる。

有事はfollow me 平時はafter you

これまでの話は平時の時で、有事の時はメンバーの想いはさておきリーダー自身の意思決定に従ってもらうことでスピーディーな復活を行うことができる。有事は状況が刻々と変わるうえに決めないと何も進まない。優先順位を決める必要があるからである。

2章 指示よりも大切な「聴く」行為

チームメンバー一人ひとりの才能と情熱を解き放つのがリーダーの仕事であるが、具体的にはどうするのか?1:nで全員とコミュニケーション(みんなでゴールを共有したり進捗を確認する)をとると同時に1:1で話を聴くこと(同じ話をしても受け止め方が違う、それに向き合い相手の状況を理解しサポートする)に尽きる。

1on1ミーティングの基本

1on1ミーティングは「メンバーのための時間である」。リーダーが自分の聞きたい事を聴く時間でもなければ、リーダーが気にかかっている案件の進捗を詰める場でもない。メンバーが話したいことをテーマにしてメンバーを理解する時間である。

ただし1on1ミーティングの開催をメンバーの自主性に任せておくと、次第に面倒になってやろうとしなくなる。その為、定期的に時間を設定するのが望ましい。頻度はできれば毎週、2週間に一度、1か月に一度でも良い。それ以上空くのは望ましくない。

具体的には1on1はメンバーの時間なので、基本はメンバーが話しリーダーは聴くということだ。的確なアドバイスも必要ない。ただただ沢山話してもらうことだ。口に出してもらうだけでメンバー自身の思考が構造化されていく効果がある。メンバーはたくさんの自分でもよく分からない「もやもや」を抱えている。話す事でもやもやの原因が分かるようになってくる→解決することができる。

しかし1on1をしようとしても「別に話す事ない」問題が発生する。それを解決するのは普段の職場で雑談したりといったコミュニケーションである。

多少1on1で話せるようになったら、話を聴くときは姿勢や表情、うなずきなど、全てのリアクションを使って相手にサインを送ることが必要になる。

姿勢・・前のめり一択、表情・・柔らかで真剣な表情、うなずき・・適度に相手の話を遮らないように。

次に話を広げる、掘り下げる問いかけをする。一つ目は「5W1H」、二つ目は「具体的と抽象的の2軸」、三つ目は「もう少し詳しく教えて」と「他にある?」と広げる質問である。

そこまでだと「愚痴のはけ口」で終わってしまう。しかしメンバーの気づきにしてもらう為にはリーダーから「答え」を伝えてしまっては意味がない。質問を通じて相手に気づきと自発的な行動を促すことが大切である。

【1on1の基本形】

①この1週間どうだった?うまくいった?(いかなかった?)

②具体的にはどこがうまくいった?(いかなかった?)

③それはなぜうまくいった?(いかなかった?)

④いつまでに、なにをする?と行動のコミットをしてもらい1on1を終了する。

【リーダーのフレーズ】

・もう一度聞くよ ・「・・」と考えているんだね ・「・・」とたくさん言ってたけど大切なんだね というフィードバックをすることで相手が気づきが得られる。

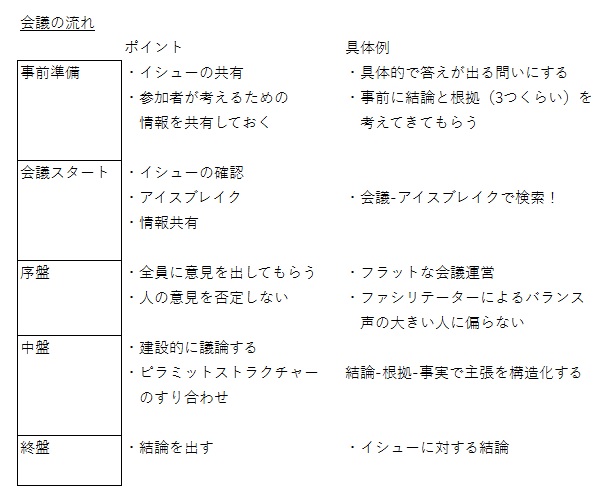

3章 みんなが主体的に話す「会議」つくりかた

1:nの会議は、スピーカーがn人に伝達する場でもなく、n人がフラットに話し合い結論を出す場である。チームが進んで行くうえで生じた問題、課題を解決し進む道を明確にする時間である。

会議とは「あるテーマについて話し合い共通の結論を決めていく」こと。

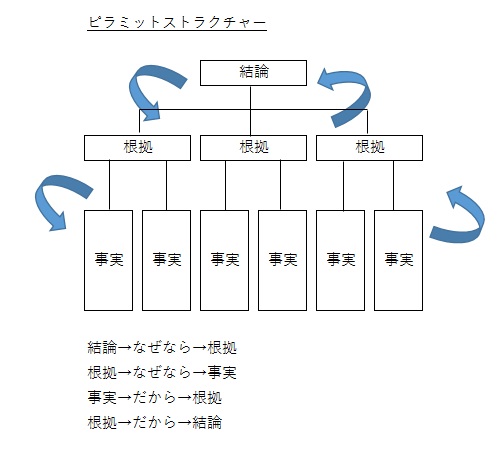

会議の理論的な公平性を担保してピラミッドストラクチャーを使い結論を導き出していく。

最後は議論をし尽した後に総括し様々な反対意見も含めたうえで皆の総意として結論を出す。

4章 チームでゴールを決める

チームを組んだら目指すべきゴールを決め、メンバー一人ひとりに共有し、徹底していく。当たり前のことであるが、それがなかなか出来ない。

まずはチームのミッション、ビジョンを決め共有しよう。

ミッションとは、このチームは何のために存在するのかということ。何に心躍るのか?何の為にガンガン働けるのか?を言語化したものである。

ビジョンとは、ミッションに基づき行動した結果、実現すべき未来の姿。

つまり、ミッションに基づき行動し、ビジョンを実現すると考えるべきである。

【例:Zホールディングス】

ミッション・・・情報技術のチカラで全ての人に無限の可能性を

ビジョン・・・人類は「自由自在」になれる

ステートメント・・・情報技術は人々の可能性をどこまで解放することができるのか。それは私たちが追求する永遠のテーマです。知りたいことにすぐアクセスできる。欲しいものがいつでも手に入る。その先にどんな未来を想像し新しい常識を創造するのか。ひたむきな熱意と圧倒的な技術力で未来を切り拓き、人々が完全なる「自由自在」を手に入れることができる世界を、私たちは実現します。

ミッション「私たちは何をするのか」を明確にすると「何をやらないのか」を決める。すべて可能性があるから全方位で、とやると確実に焦点がぼやける。そして、その可能性をつべて追求するときりがない。だからこそ思い切って「私たちがやること、やらないこと」を定義してみよう。

やってみるとわかるが「○○をやる」を決めるのは簡単だが、「○○をやらない」を決めるのは大変だ。そこをチームで考え議論し決める過程を経ることでチームの方向性は確実に明確になる。本当にやらなくていいのか?こういうお客様は断るのか?それは何故か?など議論は尽きないだろう。

リーダーの仕事は意思決定をすることだ。だからリーダーはやることを決めると同時にやらないことも決める。だからこそ、ミッションとしてチームの判断軸を定めておく必要があるのである。

会社のミッションと違いチームのミッショッンは変わっていく。チームやメンバーの成長でできることが変わるからである。ミッションはチーム内でブラッシュアップさせていくべきである。

ミッションは、会社が目指すゴールを踏まえつつ我がチームはどういうゴールを目指すのかということだ。そしてゴールは短期、中期、長期の3つを考える。長期ゴールとは北極星だ。進む方向性は分かるが到達はしない。だから確実に達成したい中期ゴールを設定する(3年くらい後が丁度いい)。中期ゴールは登るべき山だ。その山を登れば北極星に近づきそうだなというラフな感じを持てる状況になるといい。短期ゴールは山に登るための第一歩はどこからアプローチしひとまずどこまで登るか?というステップであり年度計画に近いものだと思えば良い。いわば、短期ゴールは山を登るための登山道というイメージになる。

そして定性的な目標が決まったら、それを定量的な数値にリンクさせていく。

【例】○○の取り扱いをスタートして新しい顧客群を掴む→全体売上を○○%アップさせる

→数値を振り返ることで、やっている施策の価値が見えるかされ、新しいチャレンジが生まれる。

5章 組織を越えて集まる「ヨコの場」のつくりかた

会社間、部署間の横断プロジェクトをどうマネジメントしていくのか?

チームとは何か?「共通のゴールに向かって進んで行く集団」だ。共通のゴールを皆で認識し協力し合う。メンバー相互に存在を認め理解し協力しあえる体制であることが望ましい。

その為に「このプロジェクトの目的をはっきりさせること」が最初の仕事である。

プロジェクトチームはメンバー全員が強くゴールを意識して行動しないとゴールを達成できない。

その解決にはメンバー同士の1on1のコミュニケーションが大切になる。

また問題を抱えているメンバー同士の場合は1on1+1(リーダー)の3人で設定するのも良い。

いずれにせよ横断プロジェクトの場合は通常以上のコミュニケ―ジョンが必要となる。

6章 みんなで踏み出す

どれだけ準備しても実際にやってみないとわからないことばかりである。

踏み出す時のポイントは、

①小さく踏み出す

②みんなで踏み出す の2点。

踏み出したら、行動し続ける事が大切である。継続するためには成長実感を持てるよう、チームでの振り返りを習慣化しなくてはならない。

振り返りのステップとは、

ステップ①感想を述べる

ステップ②学びや気づきを考え、述べる・・・一般化する

ステップ③今後どうするか考え、述べる・・・未来に繋げる

終章 あなたはどうする?

これまでのまとめ、リーダーとしてのチームビルディングとは

①リーダーはメンバーを活かすのが仕事

②そのためにフラットな場を作る

③そして、メンバーの想いや考えを聴く

④会議の場でもフラットに意見を出し合う

⑤チームはゴールを共有しているからチームなのだ

⑥そして、それは組織をまたがる場合も同じ

⑦踏み出し、続けることが大事

リーダーがすべきこととスタンスは

①ヒエラルキーではなく、フラットであれ

②自分では無くメンバーを活かそう

③そのために話を聴こう

想いを伝えるのは常に上司だ、と思ってはいないだろうか。上司が指示を出しその指示に従って皆が動いて欲しいと。それは大事だ。しかしそれと同じくらい部下の想いを聴く存在であることが大事だ。自分が考えていると同じくらい部下もいろいろ考えている。

1on1で話ができないとこの本で伝えてきたことを実行することは難しい。

メンバーのモチベーションも上がらないしパフォーマンスも出ないからである。

現代社会はダイバーシティ&インクルージョン(組織内で全ての従業員が仕事に参画する機会をもち、それぞれの経験や能力、考え方が認められ活かされている状態)、すなわち「みんな違ってみんないい」という大前提に基づき、どんどんフラットになっていっています。

あなたがどう思おうが、確実に社会はフラットになっていく。フラットなチーム作りが加速度的にスピードを上げながら必ず主流になる。確実にそうなる。

さあ、あなたはどうしますか?

最後まで読んでいただき有難うございました。ここに書いてあることは本のエッセンスです。もっと詳しく、もっと事例を交えながら、現代のフラットなチームビルディングの知見を自分のものにしていきたいと思われた方、是非とも原書のご購入がお薦めです。こちらからどうぞ!

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

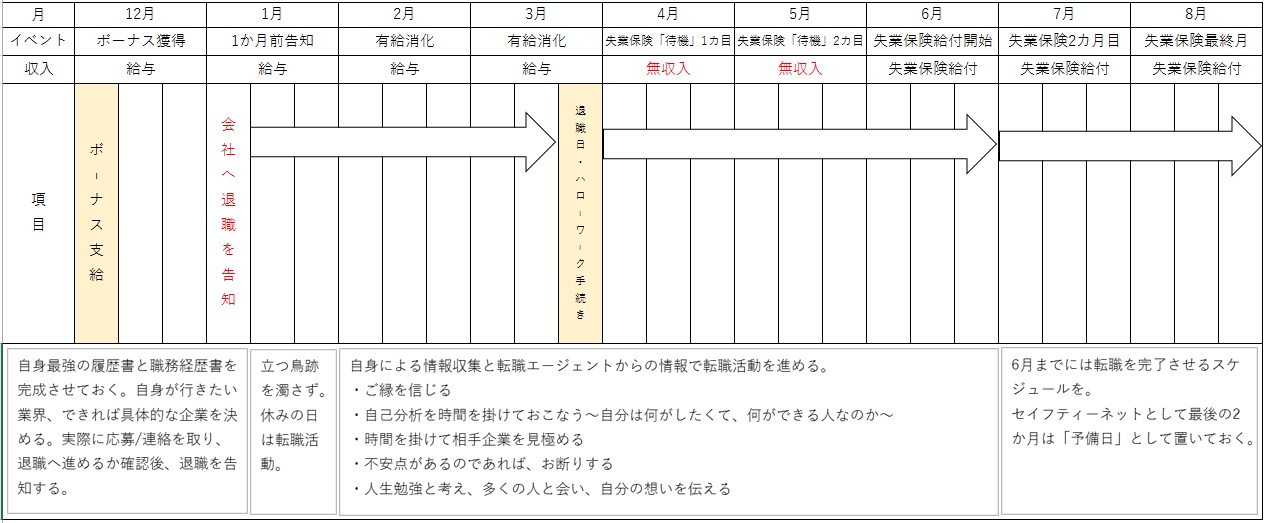

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

↓ 内容を詳しく知りたい方はコチラの記事からどうぞ!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」 20代向け

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」 20代向け

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

”転職業界の老舗”安定感で選べば「パソナ」 30代以上の方向け

こちらも転職が成功したら企業からパソナへ報酬が支払われる仕組みとなっており

利用者は”完全無料”です(2022年10月現在)。

【外部からの評価も高い】

◆オリコン満足度調査2022年・転職エージェント4年連続No1

◆過去46万人の転職成功実績

![]() 大手総合型転職エージェント【パソナキャリア】

大手総合型転職エージェント【パソナキャリア】

動かずに後悔する前に、今すぐ動いて転職の成功を勝ち取りましょう!

↓ 私の実際に経験したスーパーマーケット転職物語はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ