今回は、スーパーマーケットの会員カードのマーケティング戦略についてお話していきたいと思います。

会員カードの活用法は大きく2つ

①集客

②顧客満足の向上

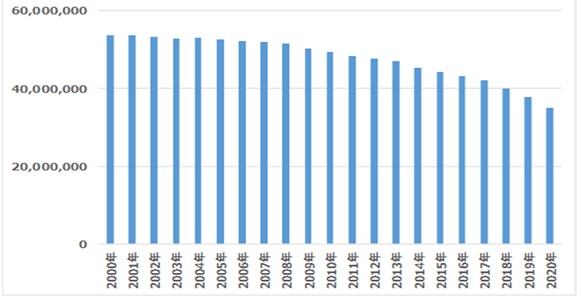

スーパーマーケットの集客を担っていた新聞の購読率は直近20年で約1,500万部も落ちています(新聞協会調べ※スーパーマーケットの新潮流参照)。

スマホで有用な情報がリアルタイムで取れる時代に、新聞折り込みチラシの日替わり特売で集客する時代は終わりを告げようとしています。

(※まだ一定の効果は当然ありますが)

会員カードから得られた顧客情報を基に、自社が来てほしいお客様だけがお得になるマーケティング戦略を展開し、最低のコストで最敵な集客ができる時代になったのです。今回は、具体的な事例で説明していきます。

本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで2回の転職に挑戦してきました。

✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職

地域生協から一部上場GMSへ・・売上規模20倍の企業への転身

✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職

一部上場GMSから県域一番の食品SMへ

売場責任者(主任)→バイヤー、店長、事業責任者へ

役職のステージアップに成功しました。

タイプの違う3つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。

【Twitter】https://twitter.com/masa_m2

2022年に業界知見をまとめた著書

「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

そんな私がスーパーマーケットの具体的なビジネスモデルについて解説するシリーズです。

それでは本記事で取り扱う内容の紹介です。

スーパーマーケットのカード戦略の最前線。どのデータを活用することが有効なのか?そんなハウスカード戦略をサクッと解説します。

それでは進めていきましょう!

カード戦略①集客

スーパーマーケットの経営で一番重要な指数が売上高というのは、上記の記事で詳しく解説をしましたが、薄利多売で人件費率が大きいスーパーマーケットビジネスにおいて、売上が落ちてきたらコストのカットをせざるをえませんが、コストカットがサービス低下につながり、結果として魅力ダウンにつながり、更なる売上ダウンを招く・・という”負のスパイラル”に突入するからです。

スーパーマーケットビジネスの方程式

売上 = 客数(レジ通過人数) × 客単価(レジ通過1人あたりのレジ決済額)

売上を上げるためには、客数を増やすか、客単価を増やすしかありません。

・客数を伸ばすためには・・・集客が必要

・客単価を伸ばすためには・・・顧客満足が必要

となります。

まずは会員カードでできる集客について解説していきたいと思います。

集客①アプリとの連携

皆さんの利用するスーパーでは、アプリは展開されているでしょうか?

自社アプリを作るだけではお知らせを送るだけのアプリになりますが、会員カードと連携をすることでPOINTと紐づいた色んなサービスを行うことができます。

まずターゲットのお客様を決めます。

例えば「月間購入金額1万円~2万円で40代と50代の年齢のカード会員様」

だけに「明治おいしい牛乳を購入すると100POINT付与される」というクーポンを配信し、エントリーがあり、実際に購入したお客様だけに100POINT付与することで、ターゲットの来店回数を増やす効果が期待できます。

明治のおいしい牛乳が毎日200本売れるとして、全員に100POINTをプレゼントするとそれだけで2万円の経費が消えてしまいますが、購入者の中にはPOINT還元を意識せずに購入されたカード会員様も多いはずです(昔はこのやり方しかありませんでした)。

でも配信を受け取った方に限定すると、美味しい牛乳を目的に来店された50名が利用してくれたとしても、5千円のコストで済むのです。無駄なポイント付与がなくなります。そういった「ターゲット配信」ができるのがアプリの特徴です。

一昔前までは、入会時に書いていただいたメールアドレスに一斉送信するメルマガでしかお客様とコミュニケーションをとることができませんでしたが、アプリの登場でマーケティングの手法は大きく変わることとなりました。

しかもアプリは機能がブラッシュアップさせることができます。これからどんな楽しいサービスが展開されるのか楽しみですね。

| アプリを使ってできること | |

| 1 | 商品クーポンを配信できる |

| 2 | スタンプラリーが開催できる |

| 3 | プレゼント企画を配信する(特定の画面を見せると〇〇をプレゼントなど) |

| 4 | チラシを配信できる |

| 5 | お知らせを配信できる |

| 6 | 貯まったPOINTを電子マネーへ変換できる |

| 7 | POINTの残高照会ができる |

| 8 | サイトにくるだけで1日1ポイントもらえる・・・など |

集客②ポイント〇倍デー

最も多くの集客をすることができるのが「カードポイント〇倍デー」です。

特に商圏の広い大型店でまとめ買い需要の高い日曜日が有効ですが、商圏が近隣の小型店では高価は限定的です。

また、大きな売上を作ることはできますがコストも莫大。コスト効率を計算して回数を減らしたり、「アプリ会員限定の〇倍」とすることが今の主流となっています。

集客③スタンプラリー

誰が最初に考え付いたのか知りませんが、”スタンプラリーは主婦の気持ちをとてもよく捉えた販促手法だなぁ”と個人的に思っています。

「1回のお買い物で1個スタンプ、1日最大2回までスタンプを押す」にすれば、わざわざ買物を2回に分けて来られるお客様も多いですし(男には理解できない)、この日に来れば1回のお買い物で2個スタンプを押すポイントサービスデーとすれば、その日は客数が確実に増えます。

ポイント還元率もそんなに高くなくても効果があります。10個貯まったら50ポイント、20個貯まったら更に100ポイントと設定するとその月の客数は更に増えやすくなります(客単価は落ちますが)。ポイント経費も低くできますが、最大のコストは”レジの手間が増える”ことです。

新規会員獲得月と被らないようにするなどの配慮が必要となります。

最近はレジの手間も掛けずに、買物をするだけでアプリ上やお買い物レシートに自動的にスタンプが貯まる「デジタルスタンプラリー」や「レシートスタンプラリー」が増えてきました。セルフレジも増えており、人が印を押すというのは無理な時代になってきた感があります。

↓無人レジなどスーパーマーケットの無人化最新情報はこちら

集客④チャージポイント

これは電子マネーが付いた会員カードの話になりますが、電子マネーをチャージ機でチャージする際、入れた金額に応じてカードにポイントを付与することで集客する戦略です。集客というよりは顧客の囲い込みと言う方が適切かもしれません。

チャージポイントは、何の買物もしないのに、お金は実質減らないのにポイントだけが入ります。例えば還元率が0.5%とします。現在の郵便局の利子が0.002%ですので250倍です。

貯金と考えても得でしかありません。

催事(節分や丑の日、クリスマスや大晦日)に向けてチャージ5倍デーを設定する企業も増えてきています。ただこちらは”チャージだけする”お客様も多いですので、直接的な集客効果としては限定的です。

集客⑤カテゴリーポイント

最後にカテゴリーポイントを解説しておきます。

こちらは、お肉10倍、惣菜10倍、雑貨・日用品10倍、冷凍食品10倍、アイス10倍・お酒10倍などカテゴリーに限定してポイントを付与する販促です。

当たり前ですが、全品5倍などに比べて、少ないコストで多くの日に販促を打つことができますし、ポイント率もカテゴリーの値入に合わせて変えるのが良いと思います。カテゴリーによっては全く集客にならないカテゴリーもありますので、様々な実験をして設定することが大切です。

カード戦略②顧客満足

ここからは、顧客満足、つまり客単価を増やすマーケティングについて解説していきたいと思います。良くマーケティングの勉強をされている方は”昔から当たり前のこと”と思う超基礎ではありますが、とても大切なので、是非ご一読ください。

会員カードを通して買物をして頂くことで、どんな方(どこのお住いの、何歳の)が何時に何を購入したかが見える様になります。これを売場で活用することで、お客様満足を高めることができます。

顧客満足①売れ筋・死に筋の把握

レジの購買データ、いわゆるPOS(Point of sale=販売機会の発生点)データを見ると、〇月〇日の売上が髙かった商品順を見ることができます。

期待したより売れた商品(売れ筋商品と呼ぶ)と期待したより売れなかった商品(死に筋商品と呼ぶ)があると思います。

これをしっかり見極めた上で、売れる商品は品切れをさせないように発注を増やす、売れなかった商品は他の商品に替えるなどの発注を繰り返していくことで売場が最適化されるという手法です。

イトーヨーカ堂が絶頂期だった頃に有名になった手法ですが、スーパーマーケットの人であれば基礎中の基礎であり、最も大切な手法だと思います。私は惣菜部門でしたが毎週実施していました。特に業界に入って間もない方は是非やって見てください。数字は必ず良くなってくると思います。

顧客満足②購入年代の把握

次にカード会員情報から見えるて参考になるのが年代です。

この店のこの時間には何歳代の方が多いのか?それであれば売っている商品は適切なのか?というふうに展開し発注に活かします。品揃えを最適化することができます。

朝はシニアが多いと言われますが、シニアが何を購入しているのか?パンなのかバナナなのかヨーグルトなのかお魚なのか?はたまたお漬物なのか。データでみることで自店の品揃えを変える必要がでてくるかもしれません。

一般的ではありますが、朝はシニア、昼はサラリーマンやOL、夕方は有職の主婦、夜は仕事終わりの男性と言われます。

でも都心部、市街地、ベットタウン、諸島部、山間部で住んでいる人も年代も違います。地域の住民年代・男女別などの情報が検索すると市役所や県庁などのホームページで掲載されていますので、見てみることもおすすめします。お店によって客層は違うのですから。

顧客満足③購入時間の把握

年代とクロスしてみると良いのが購入時間です。

横軸時購入時間、縦軸に年代を配置して部門を分析すると、どの部門がどの時間帯に売り上げが高いか分かります。

例えば、惣菜の売上は「お昼」と「夕方から夜間」の「2こぶラクダ」の曲線を描きます。

その理由としては、お昼はお弁当が売れるから、夕方からは夕食+最終売り切りセールのためです。その様な情報を見て、売上が上がる前に売場に商品をしっかり用意することでお客様満足は高まっていきます。

時間帯で部門特性があるのです。「夜に魚を捌く人が居ない」は正解で、夜に今から魚をおろして欲しい人は稀です。時間が無いのでパックにしておいて欲しいからです。

自分が一日中居なくても、数字としてお客様の顔(年齢)や購入品が分かるのが会員カードの凄いところです。

顧客満足④品切れ時間の把握

さらに深い分析に少し触れておくと、POSデータから、商品ごとに「最終購買時間」を見ることができます。

「その商品が昨日、最後にレジを通った時間は18時半です」というデータです。

これで品切れしたかどうかを見極め、品切れしないように発注をコントロールすることで顧客満足が高められます。

当たり前ですが、お客様にとって”欲しいものがないスーパー”ほど”次に来たくないスーパー”になってしまうからです。売れ筋商品の品切れは”絶対悪”です。

これが数字で見える化されるようになったことは画期的なことだと思います。

この数値をよく見て改善することで、あなたの売場の売上は必ず上昇してくると思います。

顧客満足⑤前年との比較

最後に平日ではなく催事について解説しておこうと思います。

催事は普段と売れるものが違います。例えば、

節分・・巻寿司が一年で一番売れる

ひな祭り・・チラシ寿司と蛤が一年で一番売れる

春のお彼岸・・おはぎが一年で一番売れる

丑の日・・鰻の蒲焼と鰻重と奈良漬けが一年で一番売れる

子供の日・・柏餅とちまきが一年で一番売れる

クリスマス・・ケーキとチキンが一年で一番売れる

大晦日・・牛肉と寿司とそばと海老天と掻き揚げが一年で一番売れる

この時に大切なのは、曜日回りと前年比較。一年に一番売れる商品が何個なのか、それば前年のPOSデータでみることが大切です。何時に売れたのか、何時に品切れしていたのか、が分かれば今年の催事はイージーゲームです。

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

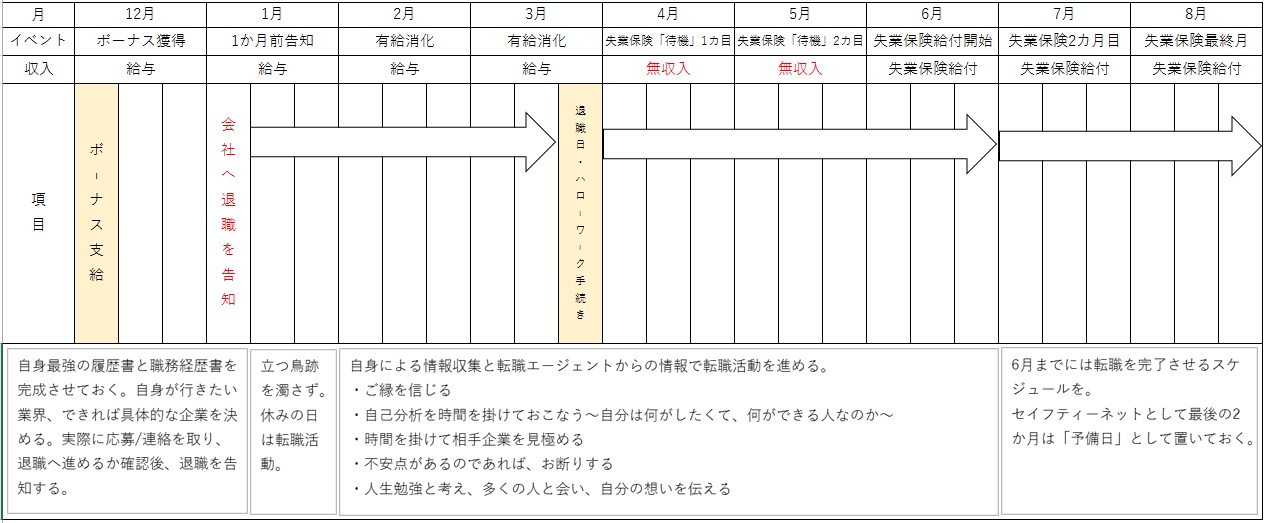

1st.転職への戦略を練ろう!

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

【中谷章宏さん紹介】~リーダー論の講演より~

↓ 「面接の達人」の内容を詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ