今回は、AIを利用した無人スーパーについて考察していきます。

少子高齢化でますます人材確保が困難な小売業界。スーパー業界において、荒利益の約半分を取っていく人件費が無くなれば、価格はどこまで安くできるのでしょうか?

また、ヒトは買物をする時に、ヒトが居なくても安心して買い物できるのか?など本質についても考えていきたいと思いいます。

ザックリの理解としてスーパーマーケットは薄利多売のビジネスです。

概ねスーパーマーケットの利益モデルは以下のようになっています。

| 売上を100とした場合 | 構成比 | |

| 売上 | 100 | 100% |

| 売上総利益(荒利益) | 25 | 25% |

| 人件費 | 12 | 12% |

| 人件費以外の経費 | 10 | 10% |

| 経常利益(荒利益-人件費-経費) | 3 | 3% |

⇒ 売上1000億企業の場合、経常利益は30億となる計算です。

⇒ このようになる様に経費コントロールができれば黒字経営になります。

⇒ 店舗が無人になれば全品10%安く販売できるかもしれませんね。

本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで2回の転職に挑戦してきました。

✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職

地域生協から一部上場GMSへ

✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職

一部上場GMSから県域一番の食品SMへ

売場責任者(主任)→バイヤー、店長、事業責任者へ

タイプの違う3つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。

【Twitter】https://twitter.com/masa_m2

2022年に業界知見をまとめた著書

「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

話題沸騰した『amazon go』の現在地

まず、amazon go とは

『amazon go』の仕組みは、店舗入口にあるゲートにスマホアプリをタッチして入店し、店内の商品を手に持ちそのままお店を出るというものです。お店を出ると、スマホに購入履歴と料金が表示されます。この仕組みを実現するために、店内にはカメラやセンサーが多数設置されており、AI技術でお客様の動きや商品の取り出しを認識しています。レジに並ばなくても買い物ができるので、時間や手間が節約できますね。

アマゾンゴーは、現在米国のシアトル、シカゴ、ニューヨーク、サンフランシスコなどに約25店舗あります。日本にはまだありません。

アマゾンは、2023年4月1日にアマゾンゴーの8店舗を閉店すると発表しました。閉店する店舗は、シアトルの2店舗、サンフランシスコの4店舗、ニューヨークの2店舗です。閉店の理由は明らかにされていませんが、新型コロナウイルスの影響や治安悪化、使い勝手の問題などが指摘されています。

どうやら技術的には可能になってきていますが、順風満帆とはいっていないようですね。

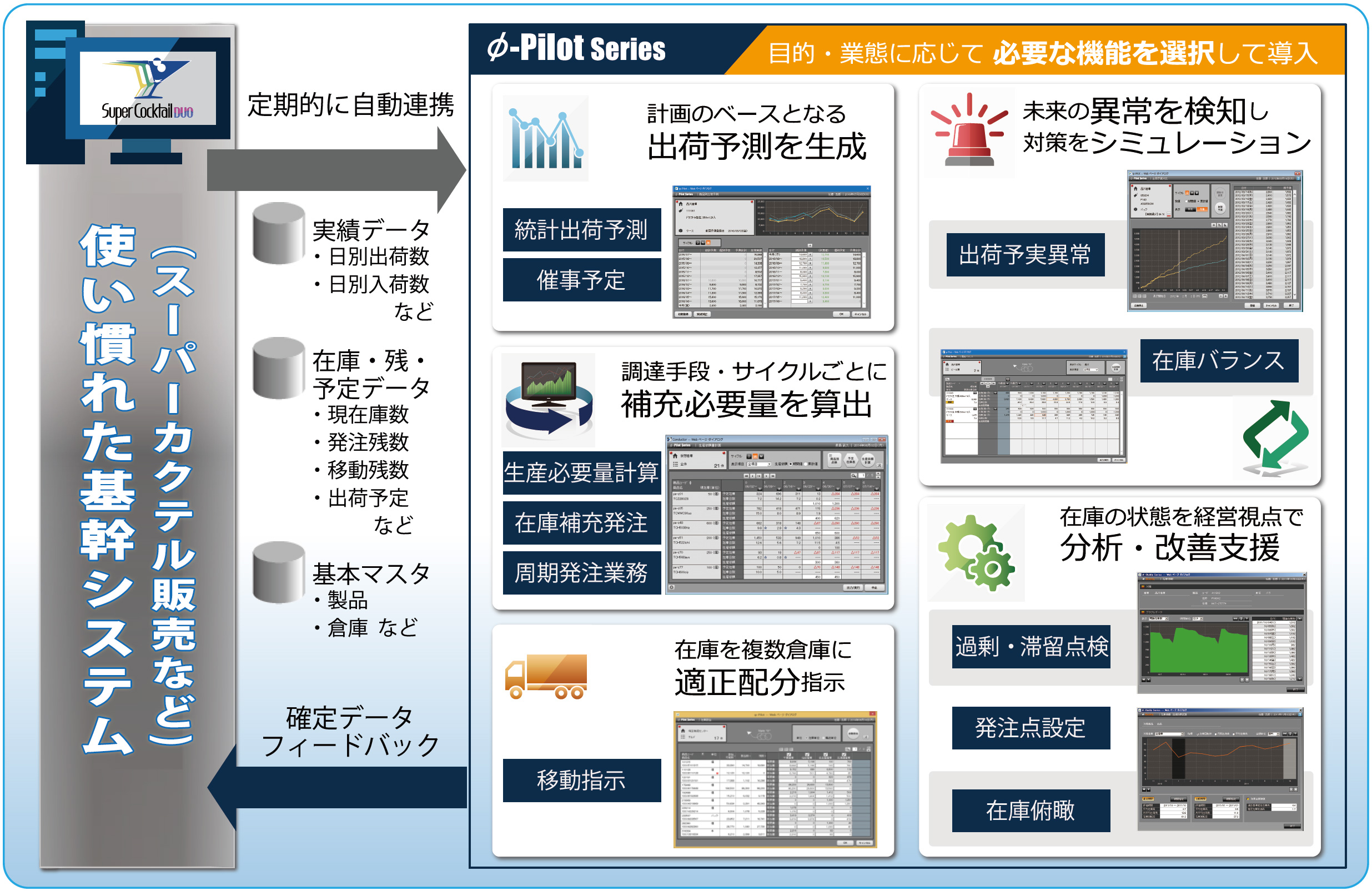

普及する省人化AIシステム《自動発注》

スーパーマーケットの自動発注とは、商品の需要をAI(人工知能)が予測し、適切な発注量を自動的に計算して発注するシステムです。スーパーマーケットでは、日配品や生鮮食品などの需要が変動しやすく、発注作業が複雑で時間がかかるため、自動発注システムの導入が進んでいます。自動発注システムのメリットは、発注業務の時間短縮、在庫削減、売り切れや廃棄の減少などです。

スーパーマーケットの現場では、発注は商品の動きを熟知した各部門のリーダーさんが受け持っています。売場を見ながら発注をしている店員さんを見たこともあるのではないでしょうか?

しかし、そんなリーダーさんが辞めてしまった場合、発注をどうしていくのか?次の人を育てるのにも時間が掛かるなど、多くの問題があります。

発注を自動化することで、お店の運営にとっては負担が減ります。

資本力のある大手スーパーでは自動発注がスタートしています。

普及する省人化AIシステム《自動レジ》

フルセルフレジとは、商品バーコードの読み取りから精算まで、すべての作業を利用客が行うレジのことです。スーパーマーケットやコンビニなどで見かけることが多いです。 フルセルフレジのメリットは、レジ待ちの時間短縮、従業員の業務効率化、顧客満足度の向上などです。

フルセルフレジ課題

①使い方が分からない顧客へのフォローが必要。しかし、混雑ピーク時は人員を多めに配置するといった工夫で対応できる(レジ10台に1名)。

②顧客自身に決済対応をお願いするため、サービスが悪いというようなネガティブな印象を与えることがある。レジを対応しない分、商品説明で接客の機会を増やすことが求められる③商品のスキャン登録を顧客自身に行わせるため、少なからず精算忘れや万引きの発生が予想される。防犯カメラやアラーム発報などの仕組みが必要

amazon goのように、レジを無くすることが出来れば上記の課題は解決しますが、まだまだ過渡期。電子マネーやクレジット決済という条件も必要になると思われます。2021年度の日本のキャッシュレス決済率は26.8%とまだ低く、完全導入はまだ時間がかかる見込みです。

~電子決済利用率が高い国~

◆韓国のキャッシュレス決済比率は世界で最も高く、2016年には96.4%となっています。クレジットカードやデビットカードが主流です。

◆中国のキャッシュレス決済比率は86%で、世界最高水準です。スマホ決済が非常に普及しており、QRコードや顔認証などの技術を活用しています。

◆シンガポールのキャッシュレス決済比率は66%で、アジアでは高い水準です。電子マネーやモバイルウォレットなどが多く利用されています。

◆インドのキャッシュレス決済比率は37%で、2016年に高額紙幣の取り扱いを廃止したことがきっかけとなっています。スマホアプリやQRコードなどが利用されています。

◆スウェーデンのキャッシュレス決済比率は35%で、欧州では最も高い水準です。クレジットカードやデビットカード、モバイルアプリなどが利用されています。

日本の無人店舗 東京駅日本橋サピアタワー:ファミマ!!

日本にも無人決済店舗は存在します。それがコチラの店舗です。

普通のファミマよりも狭く品揃えも少ないです。自動決済を実現するために最低限の品揃えになっているのだと思いました。それでは実際に入ってみます。

店内はこんな感じです。

実際に商品をカゴに入れてレジに持っていき「清算ボタン」を押すと、自動的に買ったものが表示され、支払いをすることが出来ました。

ガチガチのセキュリティーがある様には見えず、なんだか万引きなども起こりやすい感じはしました。東京駅なのに人通りも少なく、何だか「良くわからないから行かない」「品揃えが悪い」「若者は良いと思いますが、シニア世代は、使い方が分からない時に聞く人も居ないのは不安」なのだと思いました。経費は掛かりませんが、売上を取りに行くのは、まだ現時点では難しいように感じました。

ロボットが接客や店内製造を担う未来

ロボットマート八丁堀店 に行ってきました。

こちらのお店では、ロボットが出迎えてくれるということで・・・。いざ突入。ドキドキ。

こちらは無人店舗ではなく、店員さんは2名ほどいらっしゃいました。

しかし、ロボットがドリップ珈琲を淹れてくれました(¥600)。ロボットが店内作業をする日も近いですね。

有人ではありますが、人の作業をサポート、専門的な技術や知識も不要で良質な商品が作れるお寿司ロボットを紹介します。

まとめ

本記事では現在の無人スーパーの最前線を検証・考察を行ってまいりました。

スーパーマーケットの利益の半分は人件費です。ここが削減できれば大きなビジネスモデルの転換が起こることは間違いありません。

システム的にはamazon goの様に実用化・実務実験レベルまで来ていますが、閉店が相次いで起こっており、全世界展開を行っていける!というモデルにはなっていないようです。

しかし少子高齢化がますます進む日本において、専門的な人でなくても店舗の運営ができるようにサポートするAIツールの導入は必須であり、少ない人員でもお客様へ提供する価値を維持、或いは向上する期待は持てると思います。

自動発注にロボット製造、セルフレジの導入….etc…まだまだ色々

お店の運営人数が半分でよくなる日は近いと感じています。

しかし、本当に店員さんが居ない店舗で安心して買い物ができるのでしょうか?

・商品が見つけられない時どうする?

・買った商品が不良品だったらどうする?

・素性がわからない人と閉鎖された空間にいる不安はどう解消する?

・システムトラブルが発生した時への不安

今の日本ではきっと無人店は、多くの生活者に敬遠されると思います。実際に今回訪れたコンビニ2店舗にもお客様はごく僅かでした。システムの他にも解決すべき課題は多くあると個人的には思っています。やはり”人がいる”という安心感や”市場の様な人の声が飛び交う活気があるお店の魅力は代替不可な価値であるとも思うのです。

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

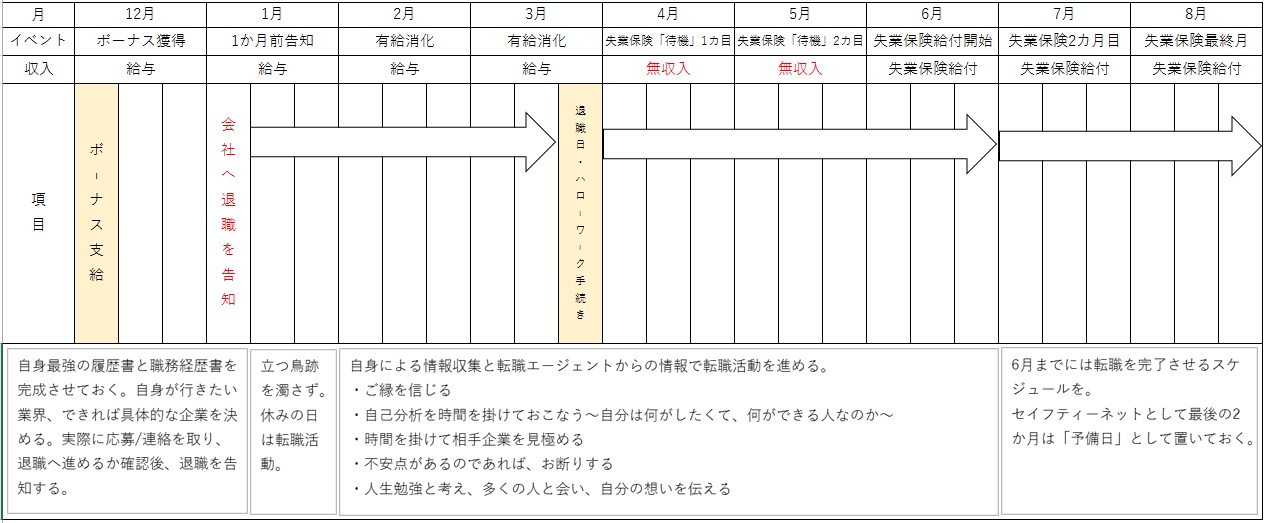

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

【中谷章宏さん紹介】~リーダー論の講演より~

↓ 「面接の達人」の内容を詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ