今回は、スーパーマーケットのバイヤーになる具体的なロードマップについて書いていきたいと思います。現場の業務をしていたら、いきなり「バイヤーになりませんか?」と声が掛かる訳ではありません。入社した時点から「バイヤーになる」という目標を持ってロードマップを描くのが最短距離です。

僕はスーパーマーケットで働いているのですが、周囲に「バイヤーになりたい」と言ったら「あいつ生意気だ」と思われそうで・・・。

確かに、バイヤーはスーパーマーケットの中でも限られた人数しかなれない業務なので異端に見られたり、現場のベテラン社員(出世できなかった人たち)からは疎まれたり、上位職の方たちの中にも「バイヤーではなく店長を目指した方が出世の最短距離だよね」と言う人がいるのも事実です。

実際にスーパーマーケットのバイヤーがどんな仕事をしているのか、下記記事に書いてますので、まずはコチラを読んでみてください。

それでは、バイヤーに最短距離でなるロードマップについて解説していきたいと思います。それではどうぞ!

本記事の信頼性

私は「販売職×食品」業界で、これまで2回の転職に挑戦してきました。

✅1度目は24歳の時”スケールアップ”転職

地域生協から一部上場GMSへ

✅2度目は30歳の時”ステージアップ”転職

一部上場GMSから県域一番の食品SMへ

売場責任者(主任)→バイヤー、店長、事業責任者へ

タイプの違う3つの食品小売企業で経験を積む業界のプロです。

【Twitter】https://twitter.com/masa_m2

2022年に業界知見をまとめた著書

「スーパーマーケットの新潮流」を出版しました。

入社した時からバイヤーになると強く決意する

スーパーマーケットに入社したら店舗での仕事から始まりますが、今後のキャリアを意識して日々過ごしていくことが大切です。

スーパーマーケットでは午前のピーク(11時~12時)に向けて商品を陳列し、発注業務を済ませ、午後からは計画を立てたり、夕方のピークに向けて売場を作ったりと大忙し。忙しいですが充実した毎日を送ることになると思います。

しかしそれを繰り返すだけでは、もったいないと思います。

入社したその日から「バイヤーになるんだ」と強く意識してください。そして売場で起こる現象をメモしながら、売場で仮説検証を繰り返してください。どんな些細なことでも、意識がある人と無い人では雲泥の差が出ます。それが近道です。

バイヤーになる前からバイヤーの勉強を始める

バイヤーになったら、先輩バイヤーから仕事の仕方を教えてくれるだろう、と思っている人はバイヤーにはなれません。

バイヤーになる人は、バイヤーになる前からバイヤー目線で仕事をしています。

自分の売場で起こる現象をインプットしていくことはもとより、

私は競合他社にしか売っていない商品を、自腹で買って、実際に使用し、写真を撮って資料にまとめていました。売場担当者として何の得にもならないことですが、バイヤーになる前に、前倒しして勉強をしていました。自分への投資を惜しまないということですね!

「バイヤーと仲良くなっておけば最短距離では?」も真実を突いていません。私は会議などでも自分の主張をしていたので、前バイヤーに疎まれていましたが、推薦されました。

誰かに良く見られるのではなく、見てる人は見ていてくれるという方が真実だと思います。

上長や人事との定期面談で毎回「バイヤーを目指して勉強している」と言う

毎日勉強を積み重ねていきながら、自分のバイヤー資料をまとめていってください。

①今の現場の課題

②それを解決する自分なりの具体的な施策

例えば、担当する仕事でレベルが上がってくると、業界誌を取るだけでも先進他社と自社とのレベルの違いが分かるようになります。

先進他社では○○○ということをやっており、成功しているようです。自社でも○○○をすることで同様の成果を出すことができる等、社外で勉強している事が言えることが重要です。

そして上司(店長)や人事部との定期面談で、バイヤー資料を1枚の紙にまとめて渡し、それをロジカルに説明し、これが自部門の課題ではないかと考えている。もし自分ならこのように改善をしたいという事を提出することで「バイヤーを目指して勉強している」という言葉に重みが出てきます。

実際に仕事が出来る人でも「自分の売場をみて見ろ!スゴイだろー!」という人が多いです。ロジカルに語るには、日々勉強をしながら、外部の知見もインプットしながら、自分の売場で仮説検証を繰り返すことが重要です。

担当部門で実績を叩きだす

そして最後に自分の担当部門で実績を叩きだす!ということでバイヤーに一気に近づきます。

ただし、売上というのは店舗の立地に依存するマーケットの大きさで決定されます。売れない店でいくらスゴイ売場を作っても売上は伸びにくいです。理由は売上が客数×客単価だからです。客数が変わらない限りは売上は残念ながら伸びません。財布が決まっているので、客単価がいきなり変わることもありません。しかし週末や催事では、財布がゆるくなっていますので、自部門の売り込みの仕掛けをすることで売上の向上が期待できます。

それではどうなれば良いのか?

具体的には、部門担当者は自部門の数値(売上や利益率)を自在に動かせるようになれれば免許皆伝です。「今月は利益率を削ってでも売上を稼いでいこう」とか「売上は厳しいので利益を確保しよう」とフットワーク軽く自由自在に市場環境に合わせて、売場の数値をコントロールできるようになることが必須技能です。

そして、それを店長やバイヤーに相談するように、こうしてみようと思うのですがどうですかねーと言って、実際にそうなっていることで一気に信頼が高まり、間違いなく自身の社内でのブランディングが出来ていきます。社内のブランディングは会社の中枢にいる人のうわさで作られるものだからです。

目安としては、バイヤーが「このようなモデル売場写真を撮りたいんだけど売場作って写真撮って送ってくれない?」と言われるようになったら、担当者のステージは終わりに近づいています。バイヤーは店の数値をいつも見ているので、声を掛ける人を選んでいるからです。

「販売職×食」業界で働いてみませか?

新卒で入った会社での自分の成長が感じられなくなりました。

先輩社員を見てると自分の将来が心配で・・。

若いうちに有益な経験を積んでおきたいと思い転職を考えているのですが、どう進めるのが良いのか・・悩んでいます。

そんな方にスーパーマーケット業界をおすすめします!

スーパーマーケット業界で働くメリットは、

【業界の特徴】

①仕事の汎用性が高く、現場のスキルを獲得することで日本中どこのスーパーでも正社員として働くことができます(専門性がある仕事)。

②”お客様のおいしい笑顔と健康をつくる”他者貢献の仕事です。

③”食べる”は不況に強い。コロナ禍ではむしろ売上が伸長する等、世の中の情勢に左右されにくい安定した業界です。

④お店の仕事だけではなく仕入担当(バイヤー)、物流管理、施設管理、人事総務、関連会社への出向など幅広い仕事をすることができます。

そんなスーパーマーケット業界にナビゲートします!

1st.転職への戦略を練ろう!

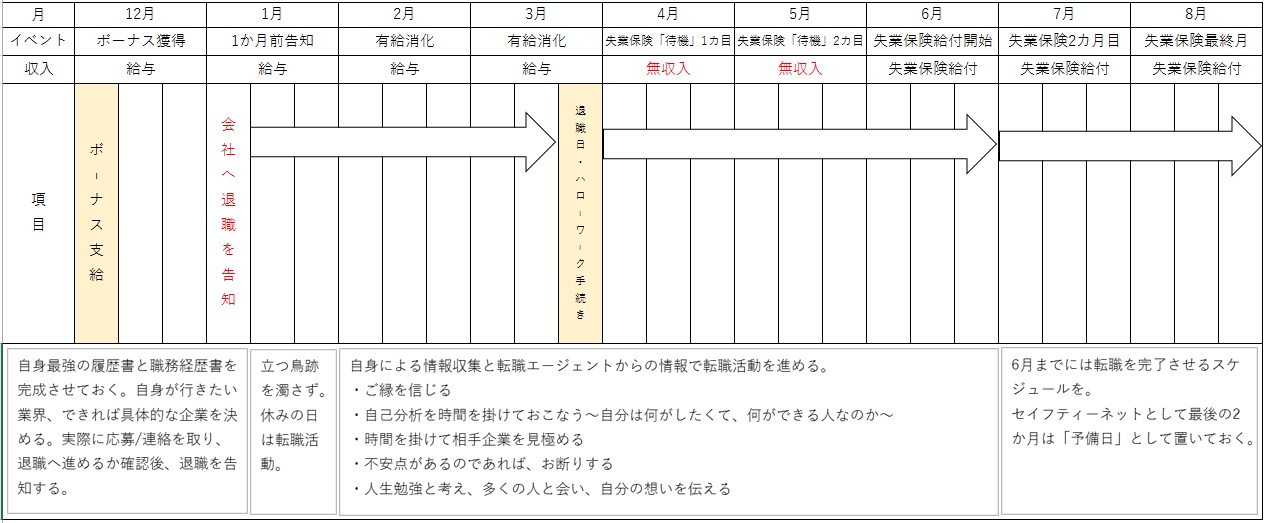

まず転職をすることを決意した時にはスケジュールを組む必要があります。

会社に退職の意思を示してから8か月以内に就職するのが良いと思います。

上図を参考に、ご自身のスケジュールをイメージしてみてください。

何だか心のモヤモヤが晴れ、ワクワクしてきませんか?

2nd.最強の「転職・攻略の書」と共に準備を進める

日本で最も就職が難しかった時代のことを「就職氷河期」と言います。

バブルがはじけ、先の見えない長い不況に入り(失われた30年と言われる)、しかも子供の数が一番多かった団塊Jr世代が就職・転職活動をしていた時代です(1995年~2005年)。

その時代に最も有名で、最強の書と言われていた本が「面接の達人(通称:メンタツ)」です。

私もこの本を参考に転職を成功させてきた1人であり

履歴書はどんなことを書くのか?面接ではどんなことを話すのか?それは”2つ”に絞られる

ということが分かりやすく書かれており普遍的で読みやすいのでおすすめです。

【中谷章宏さん紹介】~リーダー論の講演より~

↓ 「面接の達人」の内容を詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください!

3rd.良い企業の面接がGetできる「プロの転職サイト(完全無料)」を使う

退職すると失業保険の手続きでハローワークに行き、求人情報を閲覧することができますが、大手の優良採用募集はあまりないと思います。

なぜなら優良の採用募集は、募集を出す媒体が事前に決まっているからです。

企業は質の高い人に来てほしい。日本には解雇規制があるので一度雇用したら解雇することが出来ないからです。失敗したくないので、きちんと転職サイト(エージェント)で人材を選別してもらい優秀な人を集めた中から採用したいと思うからです。

しかし多くの転職サイト(エージェント)に登録しても情報の整理が出来なくなるだけです。

無名で高額なサイトでは無く名の通った大手の「無料で利用できる」転職サイトに登録することをお薦めします。

悪い噂が立ったらメディアに取り上げられ企業の存続に関わるため、利用者が満足するサービスを確実に提供してくれるからです。

おすすめは、TVCMで一番流れている「マイナビ」

【”マイナビ転職”というフレーズで有名】

成約した企業から収入を得るので応募者からは”完全無料”なので安心です(2022年10月現在)

20代・第二新卒・既卒向け転職エージェントのマイナビジョブ20’s

未経験職種への転職で有名な「アーシャルデザイン」

こちらも企業側からの報酬により利用者は”完全無料”です。

アーシャルデザインは、未経験向けの企業案件を多く保有しており、転職成功率が86%ととても高いです。未公開の求人数も20,000件と業界の中でも最大級なので、あなたにあった求人がきっと見つかると考えます。

↓ 私の実際に経験した”スーパーマーケット転職物語”はこちらから!

スーパーマーケット業界のすべてを解説

今回も最後まで読んでいただき有難うございました。

今後も有益な情報が提供できるよう頑張ってまいります!

スーパーマーケットのビジネスモデル シリーズ